A nouveau nous publions ici un dossier rédigé dans un cadre universitaire.

A nouveau nous publions ici un dossier rédigé dans un cadre universitaire.

Cette étude sur le génocide au Rwanda s'inscrit dans le cadre d'un séminaire du Professeur Stéphane Audouin-Rouzeau sur le phénomène guerrier, et d'une conférence de méthodes dirigée par l'excellent Charles Ingrao.

Ce travail a été composé début 2008 à l'IEP de Paris. Il inclut les dernières recherches et les derniers écrits sur le sujet.

Il s'agit d'un véritable petit-mémoire, d'une quinzaine de pages environ. C'est un peu long pour un blog mais le contenu en vaut la peine. Attention par contre, âmes trop sensibles, s'abstenir. Les pratiques de guerre et de massacres décrits plus bas, peuvent, même avec des mots, choqués les plus fragiles.

Bonne lecture.

MU.

Il semble que seul le vingtième siècle soit celui des génocides[1], soit la volonté d’exterminer une population perçue comme spécifique pour ses bourreaux, que ce soit pour sa religion, sa race, son ethnie, sa qualité de peuple, voire sa situation ou son origine économique[2]. Au tout début du siècle, des colonisateurs allemands entendent supprimer la tribu des Herrero dans la Namibie actuelle, beaucoup parlent du premier génocide de l’histoire ; pendant la Grande Guerre, ce sont les Turcs qui s’en prennent aux Arméniens, là encore le débat est vivant ; la Shoah ou le génocide des Juifs d’Europe est celui de plus grande ampleur, c’est aussi le mieux connu pour les historiens ; encore peut-on ajouter les massacres au Cambodge et l’épuration ethnique en ex-Yougoslavie. Au printemps 1994, c’est le Rwanda qui est touché par le meurtre de masses. Là encore beaucoup de questions se posent : massacres, épuration ethnique, guerres tribales, actes de guerre, crimes de guerre, génocide ? Voilà le point de départ de notre réflexion. Mais nous avons voulu aller plus loin, nous essayons de le montrer, il s’agit bien d’un génocide, mais comment s’est-il fait et par qui ? Et que pouvaient être les représentations de ceux qui l’ont commis ? Nous avons voulu comprendre quelle pouvait être la logique du génocide des Tutsi du Rwanda et essayer d’en comprendre les racines politiques, raciales et anthropologiques ? Le tout au pluriel car il nous paraît impossible de concevoir un phénomène d’une telle ampleur et d’une telle cruauté en privilégiant une seule explication. Plusieurs modèles d’explications ont leur légitimité, il nous incombe d’en faire une petite synthèse, modestement. En revanche nous n’avons pas choisi d’insister sur le rôle des pays occidentaux alliés du régime de Habyarimana comme la France et la Belgique, ni du rôle de soutien qu’a largement incarné l’Eglise catholique locale, de nombreux prêtres mettant « la main à la pâte »[3], ni même de la réception faite à la guerre menée au Rwanda par l’ONU et les instances internationales.

Aussi avons-nous réparti notre argumentation en trois axes afin de montrer qu’il s’agit bel et bien d’un génocide en tant que volonté d’extermination d’une catégorie de population, de souligner la dimension raciste envers un Autre perçu comme fondamentalement inférieur et d’essayer de restituer quelques interprétations de type anthropologiques, en donnant si possible notre sentiment à leur égard, bien que n’étant ni chercheur ni spécialiste du Rwanda, et nos capacités restant par conséquent très limitées.

Par ailleurs, pour la clarté d’un dossier comme celui-ci, il nous a semblé judicieux de revenir en un bref paragraphe qui fait figure de chapitre préliminaire, sur un petit historique du Rwanda, en clair une petite histoire politique chronologique sur les grands événements depuis la colonisation jusqu’au génocide. Il s’agit simplement de proposer un repère chronologique au lecteur et de recréer le cadre historique de notre objet d’étude.

INDEX DES SIGLES

FPR : Front patriotique rwandais (offensive depuis l’Ouganda)

NRA : National resistance army (mouvement de contestations de réfugiés Tutsi en Ouganda)

APR : Armée patriotique rwandaise (branche active du FPR)

FAR : Forces armées rwandaises (forces du parti du président Habyarimana, en guerre contre le FPR)

MRND : Parti du président Juvénal Habyarimana

CDR : Parti allié du MRND

DAMI : Détachement d’assistance militaire, aide militaire française aux FAR de 1990 à 1993

ONG : Organisations non gouvernementales

Comme « HUTU », comme pour « TUTSI » ou pour « TWA », il semble qu’il existe une convention les considérant comme des noms propres, donc non accordables, c’est pourquoi nous les avons toujours écrit comme sur les formes ci-dessus.

RAPPEL HISTORIQUE

Au début du vingtième siècle, ce vieux royaume qu’est le Rwanda et qu’on a pu qualifier de véritable « Etat »[4], dirigé par une aristocratie largement Tutsi, est colonisé par les Allemands d’abord, puis les Belges. La société rwandaise précoloniale reconnaissait elle-même des ethnies, au nombre de trois, les Hutu les plus nombreux, les Tutsi les plus représentés dans l’aristocratie au pouvoir et les Twa, extrême minorité paysanne. Il semble qu’on puisse plus ou moins établir l’arrivée des Tutsi dans la région par un mouvement de population venu de l’est, probablement au XVIe siècle[5]. Il n’empêche qu’à l’arrivée même des occidentaux, les trois ethnies sont liées par une même culture, une même langue, des pratiques très proches et il semble qu’il n’existe pas de distinction fondamentalement différente d’une ethnie par rapport à une autre, mis à part quelques rituels de « kubandwa », de « protestation symbolique de la paysannerie Hutu contre l’ordre [royal] Tutsi »[6] et l’existence semble-t-il de quelques préjugés, comme ceux dévalorisant les Twa[7]. Toutefois se reconnaît-on d’une ethnie ou d’une autre simplement par sa lignée. Malgré quelques préjugés ici ou là —caractéristiques de l’espèce humaine pourrait-on dire—, les historiens et anthropologues sont aujourd’hui unanimes pour imputer au colonisateur une division plus marquée des ethnies selon des critères raciaux. Les Belges en effet, ont interprété la division ethnique de la manière suivante : l’ethnie dominante, les Tutsi, pour avoir mis en place un tel royaume ne pouvait qu’être d’origine blanche, les Tutsi devaient donc être d’origine sémite voire aryenne, ou les deux, et seraient devenus noirs, —ils appartiendraient alors aux descendants de Ham dont parle la Bible—, par malédiction selon les interprétations courantes jusqu’alors. Les Hutu eux devaient être de race « Bantoue », de vraie race noire disait-on alors. Cette division est propre à la colonisation du XIXe siècle. On trouvait que certains noirs avaient des caractéristiques physiques et une manière d’être proche du blanc, ils ne pouvaient donc qu’être d’ascendance blanche, tandis qu’aux autres noirs, on leur trouvait les traits moins beaux selon les critères occidentaux, et les mœurs moins polissées, ils étaient donc les vrais nègres, descendant d’une autre lignée que celle de Ham. Au Rwanda cette division fut exacerbée par les Belges, niant les divisions en classes sociales, voire en castes, dont parlent les anthropologues aujourd’hui. Ainsi en 1933 fut instaurée une carte d’identité mentionnant l’ethnie.

Au temps de la colonisation, le colonisateur avait soutenu le roi et l’aristocratie Tutsi en place. Vient alors la décolonisation à partir des années 50 et l’affirmation des Hutu sur la scène politique, visant à renverser l’aristocratie des temps coloniaux. Face à cette montée du pouvoir Hutu, les Belges retournent leur appui envers les Hutu et en 1959 débute la révolution Hutu, instaurant une République Hutu. La révolution prend fin en 1961, mais les persécutions contre les Tutsi ne cessent pas, provoquant des vagues d’immigration Tutsi vers toute l’Afrique centrale, au Burundi, en Ouganda, en Tanzanie et dans l’ancien Zaïre. La pratique du régime qui s’installe au Rwanda ne fait pas de doute, elle favorise les Hutu et discrimine les Tutsi. En 1973, Habyarimana prend le pouvoir, c’est l’heure d’une nouvelle persécution anti-Tutsi, de nouvelles migrations et de l’instauration d’un régime dictatorial plus fort, racialement plus ancré -le « Hutu power » - et appuyé sur une administration bien implantée dans tout le pays. A l’étranger des milices, des armées de réfugiés pro Tutsi, bien que composée également de Hutu, se mettent en place, c’est la NRA puis le FPR. Entre temps à partir des années 80 la république Hutu au Rwanda doit faire face à une pression occidentale pour la démocratisation du pays, et donc à une contestation interne plus présente, celle d’une élite intellectuelle Hutu du sud favorable à une réconciliation avec les Tutsi par exemple.

Puis en 1990, un événement vient précipiter les choses : c’est l’offensive du FPR et de l’APR depuis l’Ouganda fondée sur la prétention de revenir au pays, reconquérir le pouvoir et protéger les Tutsi qu’ils estiment en danger. Le FPR se heurte militairement aux FAR la force Hutu. Au nord du pays la « guerre civile » fait peur, entre une traque anti-Tutsi menée par les FAR et des opérations commandos, attentats et assassinats menés par le FPR. Au Rwanda le régime d’Habyarimana renforce la propagande anti-Tutsi, exprimant son désir d’expulser ceux qui sont alors bel et bien qualifiés d’ennemis intérieurs. C’est de 1991 à 1993 que se conçoivent les plans d’extermination, selon les historiens, documents à l’appui. Soudain le 6 avril 1994, le président Habyarimana est assassiné en descendant de son avion, l’accusation contre les Tutsi ne tarde pas, tous les motifs étant bons, commence donc ce que nous avons mûrement convenu d’appeler un génocide, l’extermination des Tutsi du Rwanda.

I. C’est bien un génocide !

Dans tous les milieux, journalistique, politique et même universitaire, longtemps s’en faut pour que la réalité des massacres au Rwanda, débutés le 6 avril 1994, soit qualifiée de « génocide ». Au printemps 1994, les grands médias français, le président de la République mais l’ONU aussi en parlent comme d’une guerre tribale, violente certes, mais dont la logique est la même dans un camp comme d’ans l’autre. Ceux qui connaissent alors le Rwanda savent déjà que la guerre tribale n’y a pas lieu d’être. Mais dans le contexte particulier de guerre civile, de l’offensive du FPR, certains perçoivent encore les massacres comme les actes d’une guerre défensive menée par les FAR, au mieux de crimes de guerre. Les comptes rendus des ONG et les recherches menées au Rwanda établissent rapidement qu’il s’agit de plus que cela, mais cette dernière controverse touche pour un temps le milieu universitaire (A), avant que les documents ne prouvent la réalité d’un génocide planifié par les autorités (B).

A. Ni guerre tribale, ni crime de guerre.

1. Un imaginaire occidental.

Nous l’avons dit, les Tutsi et les Hutu peuvent être différenciés en terme d’ethnies, mais leur répartition, au temps pré-colonial était loin d’être homogène. En effet si les Tutsi constituaient principalement l’aristocratie, tous les Tutsi n’étaient pas aristocrates et à l’inverse tous les aristocrates n’étaient pas Tutsi, puisque certains Hutu ont pu le devenir, la qualification de « classes sociales » ne convient donc pas tout à fait, d’autant qu’elle peut introduire des confusions dues à une perception occidentale. Faute de mieux, Luc de Heusch propose la qualification de « castes »,[8] mais là encore elle possède ses défauts. Dominique Franche préfère donc le terme de « catégories identitaires »[9]. Bien qu’inversée dans le Rwanda d’après la décolonisation, puisque les Hutu ont pris le pouvoir et dominent globalement les Tutsi, les mêmes remarques pourraient se faire à propos des Hutu et Tutsi. Quoiqu’il en soit dans les deux cas, et encore plus après la révolution Hutu, parler de guerre tribale revient à utiliser une représentation et un préjugé purement occidental, appliqué à l’Afrique dans son ensemble. En effet il ne s’agit nullement de tribus. La société rwandaise est globalement organisée en de nombreux villages sur des collines, la population étant majoritairement rurale, accompagnés de grandes villes modernes comme Kigali, la capitale, où vit la bourgeoisie rwandaise. En ville comme dans les villages, Hutu et Tutsi vivent proches les uns les autres, ils sont voisins et se côtoient largement, même si des tensions ont pu survenir. En ville particulièrement, nombreux sont les hommes Hutu mariés à des femmes Tutsi. Bref il n’y a pas de tribus au Rwanda, il s’agit bien de « catégories identitaires », ou encore peut-on parler simplement de « communautés ». Rappelons encore que les Hutu comme les Tutsi sont largement convertis au catholicisme, à une Eglise commune, ainsi les quelques différences en matière de rituels précoloniaux n’existent plus. Quant aux descendants des réfugiés Tutsi, constitués en armée et qui pénètrent au Rwanda par le nord, peut-on alors parler d’une guerre tribale ? A l’évidence non encore une fois, puisque les FAR constituent une armée nationale et le FPR tout au moins une milice armée qui lui conteste le pouvoir. Rappelons que ces enfants de réfugiés ont été capables de déstabiliser et de prendre le pouvoir hors le Rwanda, comme en Ouganda en 1986. Le FPR n’est pas non plus composé que par des Tutsi, certains de ses dirigeants étant Hutu, ce qui a fait dire à Jean-Pierre Chrétien qu’ « il n’y a pas de guerre ethnique au Rwanda »[10]. Si nous ne nions pas qu’il y ait une origine ethnique différente aux Hutu et aux Tutsi, leur intégration dans la société moderne qu’est le Rwanda empêche de parler de guerre ethnique ou tribale. Sans vouloir pousser trop loin la comparaison, on ne parle pas de guerre tribale ou de guerre ethnique pour désigner les persécutions nazies contre les Juifs, bien que les Juifs soient désignés comme une ethnie et une race différente, même chose entre les Allemands -Germains- et les Polonais -Slaves-. Il n’y a donc pas plus de raison d’en parler dans un pays moderne comme le Rwanda, même s’il est un pays pauvre d’Afrique, la pauvreté éventuelle d’un pays ne décrit pas son organisation.

2. Plus que des crimes de guerre.

Si la controverse de la guerre tribale a pu vite être écartée, on a ensuite pu voir les massacres au Rwanda comme la simple conséquence de la guerre civile. En effet selon les théories de militaires et de politiciens Hutu proche du MRND ou du CDR, les Tutsi constituaient une véritable menace pour la République Hutu : forte minorité au Rwanda, les Tutsi habitaient aussi les pays limitrophes d’Ouganda, du Burundi ou du Zaïre, s’étant en outre constitués en armées. Par ailleurs, après l’entrée du FPR au Rwanda, des négociations avaient été engagées, confiant une partie du pouvoir au FPR, ce dernier devant participer au gouvernement ; ces accords n’ont jamais été appliqués. Dans ce climat de guerre civile, renforcé par l’assassinat du président Rwandais, les massacres commis par les troupes Hutu auraient constitué une réaction face à la menace, exagérée certes, mais ne pouvant constituer que des crimes de guerre ; ce serait le fait volontairement ou non de prendre pour cibles des civils Tutsi, de l’intérieur du Rwanda, au nord plus qu’au sud, en les identifiant à des agents ou des complices du FPR, car disait-on, pour que l’offensive ait été si rapide, il faut bien qu’on les ai y aidés. Selon Laure Vulpian[11], un auteur comme Jacques Sémelin, en 1995, met encore en avant une « problématique de la sécurité », percevant les massacres comme des « représailles » face à un ennemi perçu comme total, dans une logique de guerre elle-même totale d’autant plus qu’au nord, là où la guerre avait lieu, les massacres avaient été plus nombreux et exécutés plus vite dans l’ensemble. Mais progressivement l’étude d’anthropologues comme Claudine Vidal, qui connaissait bien les structures du pays ont révélé qu’il n’en était rien, et que ces disparités étaient dues à une relative plus faible exécution des ordres venus d’en haut, des ordres d’extermination de tous les Tutsi, par certaines autorités décentralisées.

B. Un génocide voulu et planifié.

1. Une planification d’en haut et de longue date.

A travers les communiqués de dirigeants Hutu, à la radio (l’unique radio RTLM, Radio des 1000 collines) ou dans la presse Hutu extrémiste, on atteste facilement d’une volonté de la part de ces derniers de vider le Rwanda de ses Tutsi. Selon eux les Tutsi sont des étrangers venant d’Ethiopie et ils entendent les y ramener. Pourtant au printemps 1994, il n’y a pas trace de déportations, la situation et les moyens techniques ou financiers ne l’auraient sans doute pas permis ; c’est bien par un autre moyen que le Hutu power tente de se débarrasser des Tutsi : l’extermination. Les preuves écrites ne laissent pas de doute, dès 1991, les autorités tentent de mettre au point un plan d’extermination des Tutsi du Rwanda. Le jour de l’assassinat de Juvenile Habyarimana, alors que celui-ci n’a pas encore été annoncé publiquement, les massacres débutent. Il ne s’agit pas de crimes de guerres, ce sont bien des ordres d’extermination qui sont donnés à tous les échelons de la machine administrative. La journaliste belge Colette Braeckman, spécialiste de la région des Grands lacs, l’atteste très tôt : tous les massacres découlent d’une chaîne de commandements bien organisée, autour d’un plan élaboré, appuyé par des relais à l’étranger s’attachant à défendre le gouvernement rwandais, en aucun cas il ne s’agit de « massacres indiscriminés » ou d’explosions de violences aveugles. Cette violence est au contraire ciblée et règlementée. Les premières victimes sont des intellectuels Tutsi mais aussi Hutu opposants au régime que des militaires viennent débusquer jusque chez eux, Gérard Prunier sur ce point a démontré l’existence de listes de personnes à tuer dans l’urgence. Dès le 7 avril, partout dans le pays, les miliciens Interahmwe — milice du MRND créée en 1992 — érigent des barrières sur toutes les routes, ces zones de contrôle ont été fatales à tous ceux qui tentaient de s’échapper. Des patrouilles armées — miliciens et gardes présidentielles — circulent dans tout le pays sous contrôle des FAR, à Kigali, à Gikongoro, à Kibungo, à Byumba, à Nyundo. Dans les villes, le plus souvent on tue les Tutsi directement chez eux ; dans les villages, sur les collines, les persécutions, la panique les fait se réunir dans les écoles, dans les églises, les dispensaires, les hôpitaux, là ils pensent pouvoir se cacher des patrouilles des miliciens, c’est en fait un piège bien conçu. Une fois les Tutsi réunis, les militaires les encerclent, lancent des gaz lacrymogènes et des grenades à fragmentation pour maîtriser la masse, puis les paysans, les villageois Hutu entrent dans le lieu, machette, goupillon ou massue à clous à la main et achèvent ceux qui sont encore vivants. La présence des villageois, voisins de ces Tutsi tués, constitue la spécificité du génocide rwandais, un génocide majoritairement rural, et un génocide de proximité. La machette d’ailleurs, n’est pas un outil traditionnel de paysans rwandais, celui-ci étant la serpe, elle n’est pas non plus une arme au même titre que l’étaient les épées, les arcs et les lances, son utilisation relève donc d’une prévision gouvernementale, qui en a commandé en masse avant la mort d’Habyarimana et les a distribuées aux civils dans les années 1992-1993. Les miliciens ont justement été cherché les Hutu du village pour qu’ils participent au génocide, pour qu’ils mettent « la main à la pâte », en finissant « le travail », telles sont leurs expressions. Il s’agissait de motiver tout le monde à expier le pays de ces « envahisseurs », de ces « cafards » et tous devaient y participer. Les témoignages que Jean Hatzfeld recueillis dans Une saison de machettes[12] permettent entre autres de percevoir les avantages, financiers par exemple, que pouvaient retirer les tueurs, au massacre de leurs voisins Tutsi. C’est grâce à cette participation en masse qu’en trois mois — avril, mai, juin — des milliers de Hutu tuent près de 800 000 personnes, c’est le génocide le plus rapide de l’histoire. Pour Maurice Sartre[13] il est clair que jamais une telle ampleur n’aurait été atteinte sans « la sophistication administrative du pays, doté d’un état civil précis indiquant l’origine ethnique » — rappelons que sur la carte d’identité est mentionnée l’ethnie — et « sans une planification préalable ».

2. Malgré tout, une pratique hétérogène.

Pour Claudine Vidal pourtant[14] il ne faut pas avoir une vision schématique de miliciens encadrant des paysans fanatisés car la réalité est plus complexe et plus diverse. En effet l’application des ordres d’extermination n’a pas été la même dans toutes les régions. Si certaines autorités locales ont pris les devants, d’autres en certains endroits, en certaines localités, ont refusé d’appliquer un tel ordre. Certains préfets s’y sont opposés fièrement, au péril de leur vie, d’autres ne se sont pas pressés de l’exécuter, essayant d’user d’une certaine lenteur administrative. On peut aussi trouver des comportements de la sorte chez les sous-préfets ou parmi les bourgmestres, même s’il faut bien garder à l’esprit qu’ils ne constituent qu’une minorité, des « poches de résistance » pour reprendre une expression célèbre. Le gouvernement disposait d’une administration encadrée mais pas d’une bureaucratie uniformément encadrée. Claudine Vidal rappelle encore l’importance du régionalisme au Rwanda[15], les Tutsi étant par exemple plus nombreux dans le sud, là aussi où il existait plus de mariages entre Tutsi et Hutu et plus d’entraides familiales. Par ailleurs on peut attester la présence de tueurs ou au contraire de résistants dans tous les milieux. Dans un village, il n’existe pas que des paysans, ainsi ce sont aussi des instituteurs, des médecins et même des prêtres qui ont tenu la machette. Encore faut-il également souligner que les miliciens possèdent des armes à feu et s’en servent. Ce fut aussi souvent le moyen pour les Tutsi d’acheter leur mort, d’une balle dans la tête, en payant les Interahmwe.

3. Obéissance ou consentement ?

Il reste à savoir comment des horreurs d’une telle ampleur ont pu survenir. Cette question est somme toute, devenue commune dans l’historiographie de la guerre, son exemple le plus caractéristique étant l’opposition entre « école du consentement » et « école de la contrainte » au sujet de la Grande guerre. Nous avons montré que la population rwandaise Hutu avait participé en masse à ces tueries, même si des individus isolés avaient su faire preuve de courage. Pour autant, pour le Rwanda, cette question a pu développer des interprétations trompeuses. Ecartons de suite les quelques négationnistes qui s’acharnent à nier les preuves de la planification pour attribuer toute la responsabilité aux « paysans fous », nous y avons déjà répondu. Selon Claudine Vidal[16] un auteur aussi sérieux que Gérard Prunier, chercheur au CNRS, ayant écrit notamment sur le Kenya, l’Ouganda, le Darfour et le Rwanda[17] a prôné la thèse de l’école de l’obéissance selon laquelle la conformité et l’obéissance au chef seraient naturelles chez les Rwandais. Habitués à la soumission à l’autorité ils ne se sentiraient donc pas coupables de ce qu’ils ont fait. Claudine Vidal dénonce ici la reproduction d’un stéréotype courant, celui qui considère qu’un illettré suivrait sans rien dire. On peut ajouter que Gérard Prunier s’est peut-être parfois trop laissé convaincre par l’argumentaire des tueurs se victimisant, niant leur responsabilité. Cet argumentaire n’est pas nouveau, c’est également celui d’Eichmann à Jérusalem. Sans pousser plus loin la comparaison, on peut considérer qu’au Rwanda de la décolonisation, à la suite de nombreuses campagnes de propagande, s’est développé un sentiment anti-Tutsi chez beaucoup de Hutu, qui devaient les pousser à éliminer leur Autre intérieur sur des fondements raciaux.

II. Un autre racialement inférieur

Si on qualifie plutôt d’ethnies les Hutu et les Tutsi, voire de catégories identitaires ou encore de communautés dans le cadre interne du Rwanda, en revanche pour la propagande Hutu et pour l’imaginaire des tueurs c’est bien en terme racial qu’on percevait les Tutsi. En effet à partir de l’instauration de la République Hutu, le nouveau pouvoir a initié une nouvelle idéologie raciste (A) dont l’aboutissement fut la tentative de destruction des Tutsi assortie d’actes de cruauté qui caractérisent la haine et le désir de domination (B).

A. Une conception raciale moderne.

1. L’ « éliminationnisme » raciste est un concept moderne.

Nous l’avons entrevu, certains entendaient mettre en avant une violence naturelle ou culturelle rwandaise ou plus généralement africaine comme lecture du génocide rwandais. C’est encore Claudine Vidal[18] qui les démentit. Selon elle, le facteur ethnique n’est pas proprement à l’origine des massacres, il s’agit plutôt d’une « manipulation politique ayant fait de l’appartenance ethnique un critère décisif du point de vue des massacreurs », ce qui n’est pas tout à fait la même chose. Par ailleurs la violence physique et symbolique du temps de la royauté ne saurait expliquer les pratiques mises en place au Rwanda en cela que les idéaux guerriers de l’époque précoloniale s’entourent d’un cadre juridique manifesté par des rituels plus restreints et que la pratique de la guerre précoloniale ne comprend ni massacre des populations civiles, ni déportation, ni même esclavage ou sacrifice humain qui selon l’anthropologue n’existaient pas au Rwanda. En bref il n’existe aucune logique possible d’extermination dans le Rwanda précolonial, ce Rwanda-là ne l’a tout simplement pas conçu. C’est donc bien sur une idéologie d’importation que se fondent les extrémistes Hutu. Cette idéologie, c’est d’abord un racisme physique inventé par le colonisateur : la forme du nez, de la bouche, des yeux des Tutsi qui les distinguent des Hutu, leurs manières, leurs mœurs. Le terme de « vengeance » revient souvent dans les propos Hutu, eux qui étaient pris pour les inférieurs au temps de la colonisation, à présent ils entendent être supérieurs. Ce racisme exacerbant les différences physiques et reliant le physique au mental n’existait pas au Rwanda, comme nulle part en Afrique probablement, il est le résultat de la pseudo-science occidentale qui s’est développée au XIXe siècle. Sans entrer dans les débats précis en matière d’histoire des idées politiques, on peut établir qu’il s’agit là d’un concept du monde moderne et d’importation occidentale. Par ailleurs citons encore Maurice Sartre pour qui le génocide n’aurait pas été tel « sans l’entraînement, la discipline et surtout l’armement »[19]. Rappelons alors la théorie de Victor Davis Hanson, bien que critiquable, dans The western way of war[20] pour qui la discipline constituait un élément majeur de la culture de guerre occidentale, là encore on pourrait voir en l’entreprise rwandaise un emprunt à la culture occidentale. Les Rwandais ont bel et bien intégré ces notions occidentales. Enfin mettons fin à la polémique qui s’appuie sur la référence à la machette comme symbole d’archaïsme, la propagande du Hutu Power elle aussi fut tout à fait moderne et le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle fut performante.

2. Trente ans d’active propagande.

Bien que George Mosse[21] dans un entretien donné à la revue européenne d’histoire en 1994 souhaite bannir le mot de propagande de la bouche des historiens pour rendre compte des endoctrinements capables de mener les hommes à opérer un génocide et des massacres, faute de mieux, nous nous rallions à ce terme pour désigner l’environnement médiatique d’incitation à la haine raciale menée par le parti au pouvoir. Depuis la révolution Hutu de 1959, des campagnes anti-Tutsi sont menées, accompagnées d’une législation discriminante, nous l’avons dit. Or si la presse a longtemps été inexistante au Rwanda, à partir de 1990 celle-ci vient compléter l’unique radio nationale — RTLM — la « radio libre des 1000 collines », tenue par un historien dénommé Ferdinand Nahimana, ancien directeur de l’office rwandais d’information. C’est la radio, instrument de la modernité, qui a servi de principal relais aux thèses extrémistes en appelant « à la conscience des bahutu […] contre les batutsi assoiffés de sang ». Les rwandais ont pu y entendre par exemple les discours appelant au meurtre et à la destruction de la part de Leon Mugesera en 1993, on y faisait aussi circuler de fausse circulations sur la découverte de plans de « domination Tutsi sur la région des Grands lacs » et de « colonisation de l’Afrique centrale », d’un « complot hima » que Jean-Pierre Chrétien a pu comparer à ceux des « protocoles des sages de Sion »[22]. Bref la radio servait d’organe performant à une propagande concertée et mensongère. Quant à la presse écrite, son style a pu être comparé à la presse fasciste des années 30 ou à la presse antisémite aujourd’hui au Moyen-orient. Les Tutsi y sont caricaturés de la manière la plus grossière, les slogans injurieux et racistes font bon vent, l’appel à tuer est des plus clairs. Elle revêt encore de nombreux aspects qu’on ne peut étudier en détail mais dont nous abordons quelques aspects par la suite, tel le traitement des femmes Tutsi, désignées comme prostitués au service des militaires occidentaux. Un propagandiste Hutu établit par exemple « les 10 commandements Hutu » texte resté célèbre où il énumère les règles de conduite d’un Hutu, ces règles renvoient toujours au comportement de base à adopter vis-à-vis d’un Tutsi. La propagande Hutu utilise la méthode de l’ « accusation en miroir » qui consiste à prêter à son ennemi ce que l’on prépare soi-même, notamment grâce à des supercheries, des attaques simulées comme celle du « feu d’artifice » des 4-5 octobre 1990 par exemple. Propagande qui selon certains se serait inspirée directement d’un ouvrage de psychologie de la propagande de Roger Mucchielli en 1972[23]. Presse, radio, discours politiques sont donc les principaux organes d’une propagande qui forge le racisme d’un certain nombre de Hutu qui expriment leur haine (cachée ?) du Tutsi. Claudine Vidal[24], elle-même, au début des années 1990 est surprise de l’idéologie anti-Tutsi qu’elle découvre dans les milieux bourgeois. Elle continue de penser cependant, en tant que conviction personnelle pourrait-on dire, que la haine raciale n’était pas partagée par l’ensemble de la société, elle n’en fait pas moins une cause essentielle du génocide, haine qui chez les auteurs des massacres pousse à des actes d’extrême cruauté.

B. Le désir de montrer sa domination : les actes d’extrême cruauté.

1. Quels actes cruels au printemps 1994 ?

Dans son cours sur le phénomène guerrier Stéphane Audoin-Rouzeau distingue les gestes violents, ceux accomplis à la guerre, sur le champ de bataille en réaction à la perception d’un danger objectif ou subjectif, qu’il existe vraiment ou qu’on le perçoive comme tel, et les gestes cruels qui consistent à « faire délibérément souffrir ». Or le génocide rwandais regorge de tels actes, beaucoup sont l’œuvre des miliciens : ils consistent à décapiter des bébés devant leur mère, à laisser des orphelins hurler sur les cadavres de leurs parents, à violer les filles devant leurs parents, à forcer un homme à tuer ses proches, le plus souvent sa femme Tutsi ou encore à les forcer à l’inceste avant de les tuer, etc… il y là une « volonté diabolique d’humiliation »[25]. D’autres gestes retiennent plus encore notre attention et nous les étudions plus bas : les attaques contre les organes vitaux et à connotation sexuelle, on éventre les femmes, on leur taille les seins, certains même vont jusqu’à arracher l’embryon de la femme enceinte et souvent on perce le corps des organes sexuels jusqu’à la tête. Aux hommes aussi on leur arrache le sexe, les castre ou leur fait subir autre torture inimaginable. Les paysans eux-mêmes participent à ces actes de cruauté généralisés. Le découpage à la machette, en soi, n’est pas quelque chose d’agréable, sa pratique a rendu le terme « gutema », c’est-à-dire « couper », la manière même de dire tuer, « kwica ». Mais surtout ils viennent découper, hacher, achever des personnes déjà atteintes par les grenades ou les coups de feu ou très souvent les laisser mourir doucement dans les marais. S’ajoutent à cela tous ceux jetés au feu vivants, jetés dans des latrines pour y mourir ou enterrés vivants. Dans les lieux publics, le carnage généralisé provoqué par l’entrée des tueurs a parfois laissé des corps encore vivants, sous les cadavres, laissant ainsi certains, par inadvertance, s’en sortir. Telle est souvent l’histoire des témoins qui racontent aujourd’hui. D’autres, épuisés se sont laissés mourir, n’ayant plus aucun espoir de survivre. Devant tant d’horreurs et de souffrance, nous préférons nous arrêter là et tenter de comprendre l’utilité de telles cruautés.

2. Regarde comme je te domine, voyez quel Hutu je fais !

En matière de cruauté, là encore le génocide rwandais innove. Non pas que les cruautés décrites plus haut n’aient été que le fait de Rwandais, mais le génocide des Hutu a pour particularité d’être public. Il ne faut pas seulement « tuer le proche »[26], il faut aussi tuer publiquement, « devant tous », montrer qu’on est un bon tueur, qu’on est un bon Hutu, tueur de Tutsi. A ceux qui sont hésitants, les militaires leur rappellent le rôle, ils doivent accomplir leur devoir de Hutu en débarrassant la nation de ces étrangers, de ces parasites. Les témoignages recueillis par Jean Hatzfeld[27] sont ici utiles pour percevoir comment les tueurs s’habituent et apprennent à mieux tuer, on peut là encore trouver des similitudes avec d’autres massacres, bien que nous ne voulions pas entrer dans les comparaisons. Au Rwanda, les paysans tuent en bande, on tue en solidarité, on s’entraide à tuer, on se fond dans le groupe. Il serait intéressant d’analyser ici l’effet du groupe qui fait fortement penser aux groupes primaires sur le champ de bataille. On reproduit la guerre contre des soldats, mais cette fois contre des civils désarmés, mais perçus comme menaçants car complices et dangereux car Tutsi, tout simplement. L’imaginaire de vengeance et d’autodéfense semble se déceler, les paysans Hutu ont intégré le message véhiculé par les extrémistes sanguinaires.

Mais même en groupe, pourquoi être cruel, pourquoi ne pas tuer sans faire délibérément souffrir ? Le cas des tueurs rwandais n’échappe pas, lui non plus, à la dénonciation de la « cruauté inutile » de Primo Lévi qui conclut que la « victime doit être dépravée avant de mourir pour que l’auteur sente moins sa faute : c’est l’unique utilité de la violence inutile ». En fait par le geste cruel, l’acte de torture, le tueur montre à sa victime qu’elle n’est rien face à lui, qu’il la domine, qu’il est le plus fort, et l’acte public rend encore plus évidente cette domination, aux yeux de tout le monde. Dans le cas rwandais s’est renversé à l’évidence l’imaginaire de la culpabilité, les victimes sont coupables et les assassins sont justiciers. Nous ajoutons que les Hutu entendent montrer qu’à présent, eux les Hutu sont les êtres de race supérieure et eux les Tutsi sont ceux de race inférieure[28], la dimension psychologique nous paraît évidente. Cette dimension est largement interprétable en des termes psychanalytiques, en terme de complexe freudien. Certains auteurs ont analysé les gestes de cruauté symbolique tels que couper le « nez aquilin » ou les doigts « longs et fins » des Tutsi, autant de conceptions qui relèvent de l‘intégration de l’imaginaire colonial instauré par les Belges surtout. Pour les extrémistes Hutu, la révolution de 1959 avait vengé les siècles de domination Tutsi mais n’avait pas été jusqu’au bout, alors le génocide devait le faire. Voilà pour l’imaginaire accessible à l’historien, aux sentiments psychologiques que nous avons cru déceler ; à présent il nous faut approfondir notre réflexion par l’intermédiaire de l’anthropologie et spécifiquement l’anthropologie culturelle pour peut-être réussir à lire des valeurs plus ancrées dans l’esprit, dans l’inconscient, le subconscient des génocidaires.

III. Essais d’interprétations anthropologiques.

Face à des actes de telles cruautés, face à la réalité de génocides, de meurtres de masse, de massacres à grande échelle, les historiens et anthropologues et aujourd’hui l’anthropologie historique ont cherché à comprendre les ressorts profonds des tueurs, de ceux qui se livrent à ces cruautés. Ces recherches partent en quelque sorte de prémices : ces hommes tuent d’autres hommes, tuent des égaux, que se passe-t-il en eux-mêmes pour leur permettre de passer le cap des mains propres aux mains de bourreaux ? La méthode consiste aujourd’hui à proposer des modèles explicatifs de l’univers du tueur, en clair le tueur substitue un imaginaire symbolique à la réalité. Nous proposons ici un ensemble d’interprétations développées pour expliquer les violences du génocide rwandais. Gardons à l’esprit qu’il s’agit d’un exercice difficile qui consiste à percevoir ce que l’acteur ne perçoit lui-même pas consciemment. Il nous semble également que toute explication n’est que partielle car il paraît prétentieux de n’avancer qu’une seule raison pour des millions d’individus et des centaines de comportements. Une interprétation n’est ni vraie ni fausse, elle est performante ou elle ne l’est pas pour expliquer certains phénomènes, jusqu’à ce qu’une autre interprétation le soit encore plus et vienne la remplacer ou simplement la compléter.

A. Eliminer son Autre intérieur, son Autre mauvais.

1. La bestialisation des Tutsi.

Dans la propagande extrémiste Hutu, dans les manifestations de rue qui précèdent le génocide, les Tutsi sont régulièrement traités de cafards, d’insectes, ce sont des bêtes qu’il faut écraser, qui ne servent à rien, qui exploitent les autres sans être d’aucune utilité. Ces termes révèlent le passage presque classique de la déshumanisation de l’Autre. Les Tutsi ne sont pas des êtres humains, ce sont des bêtes, qui nuisent à la nation, une nation qu’il faut purifier. Ce procédé est somme toute assez courant, l’Autre devient un animal sauvage qu’il faut chasser ou un animal domestique qu’il faut abattre. Dans le cas des Tutsi, on peut retrouver l’univers de la chasse quant aux courses qui poussent les Tutsi à s’échapper de chez eux et à se réfugier dans les lieux communs, il existe également des cas où en pleine campagne, c’est la forêt ou les rivières qui peuvent les sauver des miliciens qui les pourchassent. Quant à l’imaginaire de l’insecte, peut-être faut-il le rapprocher du climat rwandais, de régions plus atteintes par des épidémies d’insectes. Pour ce type d’étude, il est clair qu’un anthropologue qui vit au Rwanda et qui connaît bien son environnement est plus avantagé qu’un historien. Bête sauvage, insecte, animalisation ou bestialisation, cet imaginaire collectif est perceptible au Rwanda, mais il expliquerait plus les tueries des miliciens que celles des paysans, là un autre concept paraît plus judicieux.

2. Couper les Tutsi : la métaphore du végétal.

Concernant l’univers mental des paysans appliqué à la manière dont ils tuent, la bestialisation ou l’animalisation conviennent peu. Il s’agit pour eux de tailler les Tutsi en morceaux, de les découper, de les faucher. Nous avons vu que le terme couper était alors synonyme de tuer. Les témoignages des Hutu dans Une saison de machettes[29] montrent qu’ils assimilaient les tueries à un « travail », pour des paysans il s’agit de couper les mauvaises herbes. Pour faire pousser leur plantation, ils coupent les mauvaises herbes pour que les bonnes puissent proliférer, pour la nation rwandaise, ils font de même, les Tutsi représentant ces mauvaises herbes. Le génocide rwandais est en grande partie un génocide rural, les paysans ont incorporé la propagande extrémiste, les Tutsi ne sont pas de cette terre, ils sont des « étrangers », il faut nettoyer, purifier la terre, la vider de ce qu’elle a de néfaste. Rappelons qu’il s’agit aussi d’un génocide de proximité, on tue son voisin, une personne de son village, on connaît celui qu’on tue. Les massacres pratiqués dans les lieux publics, hôpitaux, églises, écoles relèvent pleinement de cet imaginaire, les bonnes et les mauvaises herbes se côtoient, elles vivent ensemble, il n’empêche que toute la communauté doit s’employer à faucher les unes puis les jeter, au profit des autres. La machette vient remplacer la serpe, probablement par commodité pour découper un homme, elle est en tout cas devenue l’instrument symbolique de la fureur populaire.

B. Rituel ou environnement rwandais pour imaginaire

Si l’animalisation ou la végétalisation ne sont par particulières au Rwanda, puisque d’autres sociétés peuvent revêtir les imaginaires de chasse ou culture des plantes courantes dans les milieux ruraux surtout, certains anthropologues ont recherché les causes de ces violences dans un univers plus particulier au Rwanda, que ce soit celui d’anciennes coutumes très précises, un rituel précolonial ou l’environnement géographique des fleuves et rivières.

1. Un rituel symbolique d’égalisation.

Luc de Heusch, anthropologue de la région des grands lacs, ayant étudié les structures de la société précoloniale rwandaise propose une interprétation qui diffère des autres spécialistes du Rwanda, Claudine Vidal en première ligne, puisqu’il s’oppose à cette dernière quant à son analyse anthropologique de l’ancien Rwanda[30]. Selon lui, la christianisation au nom de laquelle s’est faite la « révolution sociale » Hutu a échoué dans son projet de réformer les mentalités rwandaises en lui imposant les valeurs occidentales chrétiennes telles que le péché, notion tout à fait étrangère à la culture rwandaise. En clair, bien que l’ultra majorité des Rwandais soient convertis au christianisme et malgré le support de l’Eglise au MRND, la culture Hutu aurait conservée, enfouie, un attachement inconscient à sa religion traditionnelle et au culte de « kubandwa » qui serait à l’origine de la violence Hutu. Ce rituel précolonial propre aux Hutu aurait été une contestation de la royauté et de la domination Tutsi par un rituel qui symboliquement aurait formé une société niant les inégalités entre hommes et femmes, comme entre « castes », vouant un culte à un dieu-roi mystique qui en mourant aurait institué une espèce de société religieuse égalitaire, représenté par ce rituel. Le « kubandwa » serait une protestation symbolique de paysannerie Hutu contre l’ordre Tutsi et c’est sa survivance dans l’imaginaire collectif des paysans Hutu, ainsi que son passage dans le monde politique et réel qui aurait transformé une violence refoulée en violence exprimée. Pour être honnête, cette explication nous est apparue d’abord complexe. Elle se limite à l’explication de la violence paysanne, par ailleurs elle semble comporter quelques contradictions entre l’appui de l’Eglise catholique au Hutu power et l’échec dans la transformation des mentalités. Heusch dénonce à la fois la responsabilité de l’Eglise et son échec vis-à-vis de l’imaginaire rwandais. Enfin, l’auteur réhabilite ainsi les théories qui privilégient l’explication du génocide par des mentalités précoloniales. Le rituel précolonial, renforcé par les formes modernes de la politique aurait eu pour conséquences son application concrète, pour former cette société égalitaire, il fallait éliminer la vieille hiérarchie, celle des Tutsi, donc les Tutsi eux-mêmes. Cette théorie nous a pour le moins surpris, elle constitue une interprétation assez spécifique et nous avons trouvé étonnant que d’autres auteurs s’y réfèrent sans s’y attarder[31].

2. L’imaginaire des fluides, des conduits.

Un anthropologue américain, Christopher Taylor, ayant longtemps résidé au Rwanda, propose lui une interprétation qui s’appuie plus sur la géographie de la région[32]. Il dit lui-même avoir mené une anthropologie fondée sur des observations et des impressions plus personnelles, rejoignant ainsi un nouveau courant de l’anthropologie, qui comme l’histoire avant elle, relativise ses conclusions par la mise en avant du « je ». Selon lui, l’imaginaire rwandais est marqué par les « flux », les « conduits » que sont les fleuves, les rivières, qui constituent les éléments symboliques de la vie. Dans son ouvrage, Taylor s’appuie sur un certain nombre de pratiques familiales rwandaises qui attachent de l’importance aux parties du corps qui forment des conduits et qui par là même symbolisent la vie. Ce sont les organes génitaux : le sexe de l’homme qui produit le sperme, les seins de la femme qui nourrit l’enfant grâce au lait maternel, la bouche, les oreilles, le nez, l’anus, autant d’endroits par lesquels des choses entrent et sortent et sans lesquelles on ne peut rester en vie. Ainsi l’auteur prend l’exemple précis d’une coutume constituant à « manger les excréments du nouveau né », mélangés au repas, symboliquement on imagine bien, pour célébrer la vie du bébé. Par conséquent, si les flux, les conduits du corps représentent la vie humaine, tout comme les rivières et fleuves représentent le fonctionnement de la nature, « bloquer le chemin » à ces conduits représentent la mort, et qui plus est la mort indigne. Celui qui dispose de ces conduits est digne d’être un Homme, celui qui n’en dispose plus n’en est plus un. Voilà comment Christopher Taylor propose un modèle d’explication qui permet de lire de très nombreuses mutilations corporelles pratiquées par les miliciens, les militaires Hutu. Les mutilations au tendon d’Achille, la section des membres génitaux, enfoncer des lances du sexe jusqu’à la tête ou la bouche — très courant dans les caricatures —, retirer le fœtus de la femme enceinte, voilà autant de pratiques qui empêchent la circulation des flux de la fertilité, des parties productrices du corps qui représentent la vie de l’homme, la dignité humaine. Celui qui le subit n’est plus humain, on retrouve l’objet de déshumanisation. Par ailleurs, notons que Taylor se réfère souvent aux notions d’ « habitus » de Bourdieu, ce qui va de soi, et d’ « ontologie » la science de l’être dans son essence, développée par Kapferer, pour décrire les dimensions anthropologico-culturelles de Rwandais pour qui ces conceptions de flux et de conduits sont tout à fait connus. A l’évidence on touche là à des différences fondamentales d’imaginaires, liées à l’environnement local, qui à la première lecture nous ont paru quelque peu farfelues, mais dont nous avons perçu progressivement la pertinence, même si là encore l’explication n’est jamais totale et unique, elle caractérise par exemple bien plus les violences ciblées des miliciens que les massacres généralisés des paysans.

C. Anthropologie de la filiation : le corps des femmes Tutsi.

Certaines violences physiques, selon Taylor toujours, peuvent relever d’un imaginaire plus précis encore que celui des fluides, s’inspirant des travaux de Bourdieu encore, et de ceux de chercheurs américains tels que Basch, Enloe, Moran et Sutton, il aborde la question du genre, soit les relations à la femme et à son corps. La propagande Hutu d’avant génocide abonde déjà en images violentes et sexuelles entre des hommes, Belges souvent, blancs en tout cas, et les femmes Tutsi. Là encore, l’imaginaire Hutu a intégré les schèmes raciaux du colonisateur. Selon ce dernier en effet, les Tutsi ayant une ascendance blanche, leurs femmes sont plus belles que les femmes Hutu. Dans le Rwanda Hutu, les mariages entre hommes Hutu et femmes Tutsi sont plus courants que le contraire, nombre des plus extrémistes Hutu ont eux-mêmes des maîtresses Tutsi. Les femmes Tutsi mariées à des hommes Hutu donnent selon la loi rwandaise des enfants Hutu de jure, mais on dénonce ceux-ci comme à moitié Tutsi de facto. Par ailleurs nombre de femmes Tutsi de la haute bourgeoisie mènent une vie occidentalisée, autonome et sexuellement libéralisée. Beaucoup dénoncent les prostituées Tutsi qui charment les militaires occidentaux et s’en accordent les faveurs. Le thème de la décadence des relations entre les sexes est omniprésent dans la presse extrémiste Hutu, décadence qui porte aussi atteinte aux valeurs chrétiennes et qui pourraient constituer une autre critique à la théorie précitée de Luc de Heusch. Les femmes Tutsi représentent donc en elles-mêmes un symbole, elles sont ce que la morale puritaine rejette, la décadence sexuelle, mais aussi ce qui attire les pulsions masculines, y compris chez l’extrémiste Hutu. Christopher Taylor montre que le manifeste des Bahutu, les 10 commandements Hutu eux-mêmes, revêtent à l’évidence une dimension sexuelle. Pour les Hutu aussi, les femmes Tutsi sont plus belles et maintiennent leurs propres femmes en état d’infériorité, les supprimer rendra l’honneur aux femmes Hutu. Ces femmes Tutsi sont des envoyées du diable, elles corrompent le cœur des hommes, elles corrompent la moralité publique, et ne faut-il pas dire la moralité chrétienne. Cet aspect nous semble fondamental, la question des normes sexuelles n’est peut-être pas uniquement chrétienne mais elle relève d’une dimension morale qui met en scène le Bien moral et la tentation sexuelle, objet du diable, dimension omniprésente dans les religions monothéistes, sans doute ailleurs aussi, c’est tout le rapport entre l’homme et la femme qui est en question et l’imaginaire Hutu s’est laissé dépasser par une prétendue décadence dans ce rapport, un bouleversement insupportable, un sentiment de frustration qui là encore peut faire appel aux complexes freudiens. Voilà qui vient compléter la tentative d’explication, de compréhension des actes de cruautés menées à l’égard des femmes : l’amputation des seins, le viol avant de tuer, le transpercement du vagin à la bouche, la découpe du fœtus … A chaque fois on porte atteinte à la filiation de la femme et par là même à sa dignité humaine, à la sienne mais aussi à celle de toute sa famille. Christopher Taylor résume bien ce qui selon nous peut s’appliquer à de nombreux actes cruels (mais pas tous, loin de là), qui rend compte d’une situation exacerbée de jalousie, fondée sur l’incorporation d’inégalités raciales supposées : « On peut saisir la richesse et le pouvoir de ceux que l’on jalouse, mais on ne peut pas leur prendre l’intelligence et la beauté ».

CONCLUSION

Dans notre approche du génocide rwandais, nous avons tenté de saisir les pratiques et les imaginaires explicatifs de ces pratiques pendant la période considérée du printemps 1994. Il nous faut répéter ou préciser clairement que ces imaginaires ont pu prendre de l’ampleur au moment même du génocide, lorsque les différents acteurs sont passés à l’action, ont exécuté leurs premiers Tutsi ; c’est l’exemple du tueur qui dit « s’habituer » au meurtre, s’y adapter, s’en accommoder. Pour autant nous avons vu que la formation de ceux-là est progressive, et nous avons cherché à rendre compte du débat entre ceux attribuant une responsabilité au monde précolonial, des préjugés sur l’Afrique à Luc de Heusch, et ceux qui au contraire insistent sur le caractère purement et strictement moderne des massacres, de la conception même de l’extermination à la dimension raciale du colonisateur et peut-être même à la dimension morale chrétienne, si on peut limiter cette conception à la religion d’importation (ce qui à notre sens est fort contestable). Ainsi avons-nous été amené à souligner les spécificités du génocide rwandais — la métaphore du végétal, peu courante, l’environnement des grands lacs, des rivières, des fleuves comme des flux de vie ou encore le rituel de contestation du pouvoir Tutsi — et à essayer d’établir les caractéristiques communes à d’autres massacres, voire à d’autres génocides — le racisme, l’animalisation comme déshumanisation, l’attaque de la filiation, la frustration vis-à-vis des femmes, la notion même de génocide. Toutefois notre projet n’était pas une approche comparative du génocide rwandais, certains aspects faisaient évidemment appel à des notions qui sont nées hors du Rwanda ou que les Rwandais ont emprunté directement, ont appris d’autres peuples, d’autres cultures, néanmoins avons-nous cherché à nous focaliser sur la compréhension du génocide rwandais, en dehors de toute reproduction d’autres massacres ou génocides. Il aurait été en effet trop fastidieux et trop risqué pour la réflexion intellectuelle de relier chaque pratique ou chaque imaginaire mental à une ou un autre dans une autre partie du monde, éloignée dans l’espace et dans le temps. Pour des raisons épistémologiques, nous croyons qu’il faut distinguer l’approche du génocide rwandais, en soi, et ensuite analyser les différences et ressemblances avec d’autres actes, d’autres phénomènes du même type. Cette seconde étude mériterait un autre dossier. Dans le cadre de la recherche il nous semble que c’est un peu l’objectif lancé par Jacques Sémelin à travers sa conférence « Penser les massacres » et à travers son projet de dictionnaire encyclopédique des génocides.

BIBLIOGRAPHIE

● Articles et ouvrages de vulgarisation.

-Vulpian (Laure), Rwanda, un génocide oublié ? , Paris : Editions Complexe, 2004

-Desthexe (Alain), Rwanda : Essai sur le génocide, 1994

-Chrétien (Jean-Pierre), « Il n’y a pas de guerre ethnique au Rwanda » in L’histoire, n° 180, septembre 1994

-Villeurbanne, « Rwanda, la machette et le goupillon », in Golias, juillet – août 1995, pp. 20-58

-Rufin (Jean-Christophe), « Génocide au Rwanda », in L’Histoire, n° 280, avril 1998

-Kotek (Joel), « Génocide au Rwanda », in L’Histoire, Les hommes et la guerre, n°267, août 2002

-Sartre (Maurice), « Hutus et Tutsis au Rwanda » in L’Histoire, n°251, février 2001

●Ouvrage d’histoire générale sur le Rwanda.

-Nahimana (Ferdinand), Le Rwanda, émergence d’un Etat, Paris : L’Harmattan, 1993, réédité en 2000, 346p

●Sur les questions ethniques ou raciales dans les ouvrages ou revues scientifiques.

-Benraad (Myriam), Le génocide au Rwanda : histoire et portée du facteur ethnique, Paris : Mémoire de maîtrise à l’IEP de Paris, 2001

-Chrétien (Jean-Pierre), « Un « nazisme tropical » au Rwanda ? Image ou logique d’un génocide » in Vingtième siècle, octobre 1995, pp.131-142

-Chrétien (Jean-Pierre), « Le nœud du génocide rwandais » in Esprit, n° 254, 1999, pp.35-43

-Chrétien (Jean-Pierre), « Il n’y a pas de guerre ethnique au Rwanda » in L’histoire, n° 180,

-Franche (Dominique), « Généalogie du génocide rwandais. Hutu et tutsi : Gaulois et Francs ? », in Les temps modernes, n° 582, mai – juin 1995

-Vidal (Claudine), « Les politiques de la haine », in Les temps modernes, n° 583, numéro spécial Rwanda - Burundi. Les politiques de la haine, juillet- août 1995

septembre 1994

●Témoignages.

-Hatzfeld (Jean), Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2005

●Etudes anthropologiques.

-Heusch (Luc de), « Anthropologie d’un génocide : le Rwanda » in Les temps modernes, n° 579, décembre 1994

-Taylor (Christopher), Terreur et sacrifice, Une approche anthropologique du génocide rwandais, Paris : Octares, mars 2000, traduit de l’anglais (EU) par J-F Bari et Christopher Taylor

-Vidal (Claudine), « Le génocide des rwandais tutsis : cruauté délibérée et logiques de haine » in Héritier (Françoise), De la violence, Paris : Odile Jacob, 1996, pp. 325-366

-Vidal (Claudine), « Questions sur le rôle des paysans durant le génocide des rwandais tutsi », in Cahier d’études africaines, Paris : éditions de L’EHESS, 1998, volume 38, pp. 331-343

-Vidal (Claudine), « Le génocide rwandais et l’usage public de l’histoire », in Cahier d’études africaines, Paris : éditions de l’EHESS, 1998, volume 38, p. 653-660

●Compléments

-Chrétien (Jean-Pierre), Historiographie du génocide rwandais, en ligne

-Semelin (Jacques), « Penser les massacres », revue internationale de politique comparée, décembre 2000

- « Penser les massacres », Conférence donnée au CERI, 2005

[1] Sur cette idée, voir Bruneteau (Bernard), Le siècle des génocides, Paris : Armand Colin, 2004

[2] Nous retranscrivons à notre manière l’esprit de la définition de la convention sur le génocide de 1948 qui donne pour définition « un acte criminel prémédité commis dan le but de détruire méthodiquement un groupe national, ethnique, racial ou religieux ».

[3] Expression utilisée par la propagande du Hutu power incitant tous les Hutu à participer au « travail »

[4] Nahimana (Ferdinand), Le Rwanda, émergence d’un Etat, Paris : L’Harmattan, 1993, réédité en 2000, 346p

[5] Vidal (Claudine), « Le génocide des rwandais Tutsis : cruauté délibérée et logiques de haine » in Héritier (Françoise), De la violence, Paris : Odile Jacob, 1996, pp. 325-366

[6] Heusch (Luc de), « Anthropologie d’un génocide : le Rwanda » in Les temps modernes, n° 579, décembre 1994

[7] Franche (Dominique), « Généalogie du génocide rwandais. Hutu et Tutsi : Gaulois et Francs ? », in Les temps modernes, n° 582, mai – juin 1995

[8] Heusch (Luc de), « Anthropologie d’un génocide : le Rwanda » in Les temps modernes, n° 579, décembre 1994

[9] Franche (Dominique), « Généalogie du génocide rwandais. Hutu et tutsi : Gaulois et Francs ? », in Les temps modernes, n° 582, mai – juin 1995

[10] Chrétien (Jean-Pierre), « Il n’y a pas de guerre ethnique au Rwanda » in L’histoire, n° 180, septembre 1994

[11] Vulpian (Laure), Rwanda, un génocide oublié ? , Paris : Editions complexe, 2004

[12] Hatzfeld (Jean), Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2005

[13] Sartre (Maurice), « Hutus et Tutsis au Rwanda » in L’Histoire, n°251, février 2001

[14] Vidal (Claudine), « Le génocide rwandais et l’usage public de l’histoire », in Cahier d’études africaines, Paris : éditions de l’EHESS, 1998, volume 38, p. 653-660

[15] Vidal (Claudine), « Questions sur le rôle des paysans durant le génocide des rwandais Tutsi », in Cahier d’études africaines, Paris : éditions de L’EHESS, 1998, volume 38, pp. 331-343

[16] Idem.

[17] Prunier (Gérard), Rwanda : 1959-1996 : Histoire d’un génocide, Paris : Editions Dagorno, 1997

[18] Vidal (Claudine), « Le génocide des rwandais Tutsis : cruauté délibérée et logiques de haine » in Héritier (Françoise), De la violence, Paris : Odile Jacob, 1996, pp. 325-366

[19] Sartre (Maurice), « Hutus et Tutsis au Rwanda » in L’Histoire, n°251, février 2001

[20] Victor Davis Hanson, The western way of war,

[21] Cabanes (Bruno), « Du baroque au nazisme : une histoire religieuse du politique », entretien avec George Mosse in Revue européenne d’Histoire, vol.1, n°2, 1994

[22] Chrétien (Jean-Pierre), « Un « nazisme tropical » au Rwanda ? Image ou logique d’un génocide » in Vingtième siècle, octobre 1995, pp.131-142

[23] Mucchielli (Roger), Psychologie de la publicité et de la propagande, Paris : Entreprise moderne d’éditions, 1972

[24] Vidal (Claudine), « Le génocide rwandais et l’usage public de l’histoire », in Cahier d’études africaines, Paris : éditions de l’EHESS, 1998, volume 38, p. 653-660

[25] Chrétien (Jean-Pierre), « Un « nazisme tropical » au Rwanda ? Image ou logique d’un génocide » in Vingtième siècle, octobre 1995, pp.131-142

[26] Vidal (Claudine), « Le génocide des rwandais tutsis : cruauté délibérée et logiques de haine » in Héritier (Françoise), De la violence, Paris : Odile Jacob, 1996, pp. 325-366

[27] Hatzfeld (Jean), Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2005

[28] Notre étude n’a pas pour but en elle-même d’être comparative car les connaissances et le temps nous manquent pour cela, nous défendons également les perspectives spécifiques du génocide rwandais, pour autant nous croyons qu’en ce cas, comme en certains autres (l’image des femmes Tutsi que nous voyons plus loin par exemple), l’imaginaire des génocidaires rwandais peut recouvrir en partie les mêmes notions que d’autres génocides –des invariants anthropologiques en somme-, en l’espèce le génocide des Juifs d’Europe. Nos remarques se fondant sur des impressions personnelles, compte tenu de notre culture et de nos lectures propres, nous préférons ne les indiquer qu’en notes.

[29] Hatzfeld (Jean), Une saison de machettes, Paris : Seuil, 2005

[30] Heusch (Luc de), « Anthropologie d’un génocide : le Rwanda » in Les temps modernes, n° 579, décembre 1994

[31] Franche (Dominique), « Généalogie du génocide rwandais. Hutu et Tutsi : Gaulois et Francs ? », in Les temps modernes, n° 582, mai – juin 1995

[32] Taylor (Christopher), Terreur et sacrifice, Une approche anthropologique du génocide rwandais, Paris : Octares, mars 2000, traduit de l’anglais (EU) par J-F Bari et Christopher Taylor

Nouveau dossier, nouveau sujet. A nouveau cette étude date de 2007. La situation toutefois, comme dans d'autres grands conflits n'a pas vraiment changé. C'est plutôt la bibliographie qui peut manquer d'un ou deux textes récents. Mais le sujet fait malgré tout couler moins d'encre qu'un autre, beaucoup plus populaire. Y compris pour les Turcs, alors que la Turquie est directement liée au problème kurde on la voit faire ailleurs ce qu'elle n'aimerait pas qu'on fasse sur son territoire ou à ses frontières. La chose laisse penser. Soutien au hamas, propagande érigée sur le thème de la "libération" d'une population, de la création d'un Etat. Mais qu'en est-il pour les Kurdes, le PKK? A cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan, musulmans au milieu de musulmans. On en entend bien moins parler au 20H, sur le net, dans les journaux.

Nouveau dossier, nouveau sujet. A nouveau cette étude date de 2007. La situation toutefois, comme dans d'autres grands conflits n'a pas vraiment changé. C'est plutôt la bibliographie qui peut manquer d'un ou deux textes récents. Mais le sujet fait malgré tout couler moins d'encre qu'un autre, beaucoup plus populaire. Y compris pour les Turcs, alors que la Turquie est directement liée au problème kurde on la voit faire ailleurs ce qu'elle n'aimerait pas qu'on fasse sur son territoire ou à ses frontières. La chose laisse penser. Soutien au hamas, propagande érigée sur le thème de la "libération" d'une population, de la création d'un Etat. Mais qu'en est-il pour les Kurdes, le PKK? A cheval entre la Turquie, l'Iran, l'Irak, l'Azerbaïdjan, musulmans au milieu de musulmans. On en entend bien moins parler au 20H, sur le net, dans les journaux.  Peuplé de plus de 30 millions d'âmes, on peut estimer avec Bernard Dorin, ambassadeur de France, que les Kurdes «constituent aujourd'hui le plus grand peuple sans Etat.»[1] Car selon les critères courants – l'ethnie, la langue, l'histoire, entre autres - on peut bien parler de « peuple », dont la présence dans la région des montagnes du plateau anatolien et des chaînes du mont Zagros, aux frontières de l'Irak et de l'Iran, remonte, selon certains historiens, à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Parlant une langue indo – européenne, le kurde, composé de deux principaux dialectes : le kurmanci (parlé à 80%) et le sorani (20%), les Kurdes sont majoritairement musulmans sunnites. Encore largement ruraux il y a quelques dizaines d'années, leur urbanisation fut souvent plus rapide que leurs voisins, faisant également évoluer leurs conditions de vie.

Peuplé de plus de 30 millions d'âmes, on peut estimer avec Bernard Dorin, ambassadeur de France, que les Kurdes «constituent aujourd'hui le plus grand peuple sans Etat.»[1] Car selon les critères courants – l'ethnie, la langue, l'histoire, entre autres - on peut bien parler de « peuple », dont la présence dans la région des montagnes du plateau anatolien et des chaînes du mont Zagros, aux frontières de l'Irak et de l'Iran, remonte, selon certains historiens, à plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Parlant une langue indo – européenne, le kurde, composé de deux principaux dialectes : le kurmanci (parlé à 80%) et le sorani (20%), les Kurdes sont majoritairement musulmans sunnites. Encore largement ruraux il y a quelques dizaines d'années, leur urbanisation fut souvent plus rapide que leurs voisins, faisant également évoluer leurs conditions de vie.  En 1919, suite à la défaite des Turcs ottomans, les puissances européennes rédigent le traité de Sèvres, qui prévoit un Etat Kurde, globalement dans ce qui constitue aujourd'hui le Kurdistan irakien, au Nord de l'Irak. Ce fut l'occasion d'une reconnaissance internationale, du moins par les puissances du moment, de la question kurde. Néanmoins ce dernier ne fut jamais appliqué. Précisons toutefois que les factions majoritaires Kurdes tiennent eux – mêmes une certaine responsabilité dans cette non – application. En effet, celles - ci ont préféré se rallier au projet promis par Atatürk d'un Etat s'appuyant sur l'islam et un pacte turco – kurde et niant le droit aux « infidèles » arméniens de posséder, eux aussi, leur Etat. Ainsi ils ont multiplié les télégrammes envers les délégations européennes pour la non – application de ce traité[4]. Au final, en 1923, le nationalisme Turc bat son plein et devance le Kurde, Mustapha Kemal Atatürk, dit « le créateur des Turcs » ne donne pas suite à sa promesse et engage un nationalisme ethnique intransigeant, laïc, dont les Kurdes ont longtemps fait les frais, jusqu'à la négation de leur identité et l'interdiction de leur langue.

En 1919, suite à la défaite des Turcs ottomans, les puissances européennes rédigent le traité de Sèvres, qui prévoit un Etat Kurde, globalement dans ce qui constitue aujourd'hui le Kurdistan irakien, au Nord de l'Irak. Ce fut l'occasion d'une reconnaissance internationale, du moins par les puissances du moment, de la question kurde. Néanmoins ce dernier ne fut jamais appliqué. Précisons toutefois que les factions majoritaires Kurdes tiennent eux – mêmes une certaine responsabilité dans cette non – application. En effet, celles - ci ont préféré se rallier au projet promis par Atatürk d'un Etat s'appuyant sur l'islam et un pacte turco – kurde et niant le droit aux « infidèles » arméniens de posséder, eux aussi, leur Etat. Ainsi ils ont multiplié les télégrammes envers les délégations européennes pour la non – application de ce traité[4]. Au final, en 1923, le nationalisme Turc bat son plein et devance le Kurde, Mustapha Kemal Atatürk, dit « le créateur des Turcs » ne donne pas suite à sa promesse et engage un nationalisme ethnique intransigeant, laïc, dont les Kurdes ont longtemps fait les frais, jusqu'à la négation de leur identité et l'interdiction de leur langue.

A nouveau nous publions ici un dossier rédigé dans un cadre universitaire.

A nouveau nous publions ici un dossier rédigé dans un cadre universitaire.

défile, de la fin de « la belle époque » au début de la guerre froide en passant par la Grande guerre, la révolution russe, Mussolini, Hitler mais aussi tous les conflits locaux des Balkans à l’Europe de l’est. Alors qu’aujourd’hui encore les travaux sur les réfugiés sont peu nombreux et s’illustrent par quelques revues telles que le « Journal of refugee studies » ou quelques dérivés qui s’attachent plus aux migrations qu’aux réfugiés proprement dits, telles que « Migrations et sociétés » ou l’ « international migration review », et qui le plus souvent se cantonnent à des études de cas, Marrus, lui, se lance dans un vaste travail à l’échelle de l’Europe et à l’échelle du XXe siècle. Son ouvrage n’a-t-il pas en fait pour but de montrer l’émergence d’une conscience d’un problème de réfugiés à partir des années 1880, dans toute l’Europe ?

défile, de la fin de « la belle époque » au début de la guerre froide en passant par la Grande guerre, la révolution russe, Mussolini, Hitler mais aussi tous les conflits locaux des Balkans à l’Europe de l’est. Alors qu’aujourd’hui encore les travaux sur les réfugiés sont peu nombreux et s’illustrent par quelques revues telles que le « Journal of refugee studies » ou quelques dérivés qui s’attachent plus aux migrations qu’aux réfugiés proprement dits, telles que « Migrations et sociétés » ou l’ « international migration review », et qui le plus souvent se cantonnent à des études de cas, Marrus, lui, se lance dans un vaste travail à l’échelle de l’Europe et à l’échelle du XXe siècle. Son ouvrage n’a-t-il pas en fait pour but de montrer l’émergence d’une conscience d’un problème de réfugiés à partir des années 1880, dans toute l’Europe ?  Depuis quelques années, le téléchargement gratuit sur internet connaît un essor mondial et considérable. "Piraterie" dénoncent les uns, " Télécharger, c'est voler" nous disent les inscriptions sur les DVD. Le sujet fait depuis longtemps débat et une loi de 2009 dite Hadopi est entrée en vigueur en France, trouvant son équivalent dans plusieurs autres pays. En sanctionnant pénalement les premiers créateurs de sites de partage de fichiers en ligne, les politiques, pressés par les lobbys de grandes maisons de production, ont marqué un grand coup.

Depuis quelques années, le téléchargement gratuit sur internet connaît un essor mondial et considérable. "Piraterie" dénoncent les uns, " Télécharger, c'est voler" nous disent les inscriptions sur les DVD. Le sujet fait depuis longtemps débat et une loi de 2009 dite Hadopi est entrée en vigueur en France, trouvant son équivalent dans plusieurs autres pays. En sanctionnant pénalement les premiers créateurs de sites de partage de fichiers en ligne, les politiques, pressés par les lobbys de grandes maisons de production, ont marqué un grand coup.

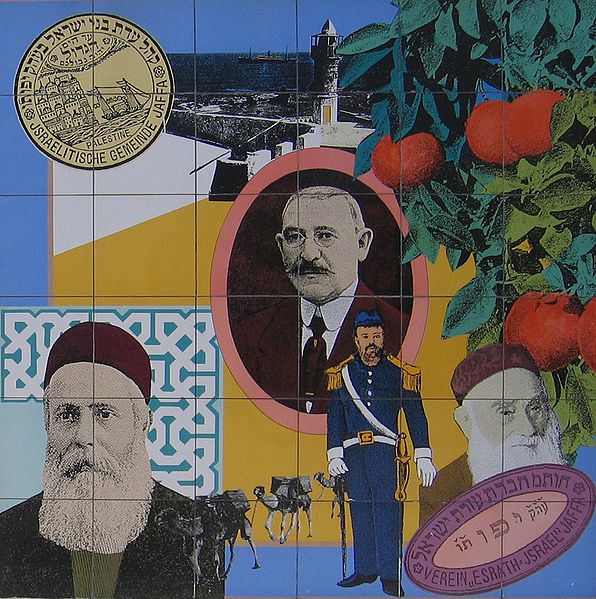

Shimon Rokach meurt en 1922, deux ans après le décès de son ami Aharon Chelouche. La maison Rokach connaît à peu près le même sort que la maison Chelouche. Gérée par une organisation publique pour le bien du quartier elle tombe en désuétude comme tout Neve Tzedek. Ce n’est qu’en 1983 que Lea Majaro-Mintz, petite fille de Shimon Rokach, entreprend sa rénovation. Elle l’ouvre au public en 1984, cent ans après sa construction. Elle y expose ses sculptures et ses peintures qui représentent généralement des femmes vues d’un point de vue féminin : des femmes mûres, fatiguées, se relaxant, enrobées… Lea Majaro-Mintz a aussi fait de la maison Rokach un musée sur toute la période de fondation de Neve Tzedek. Tableaux, sculptures, points d’histoires sont exposés au rez-de chaussée tandis que le premier étage accueille généralement des événements culturels, des concerts, des conférences. Le visiteur peut aussi y visionner un court film en anglais sur l’édification de Neve Tzedek. La maison prend place au numéro 36 de la rue qui porte le nom de son premier propriétaire : la rue Shimon Rokach. A deux pas de là, sur la même rue, se trouve aussi l’ancienne maison des écrivains, devenue le musée Nahum Gutman.

Shimon Rokach meurt en 1922, deux ans après le décès de son ami Aharon Chelouche. La maison Rokach connaît à peu près le même sort que la maison Chelouche. Gérée par une organisation publique pour le bien du quartier elle tombe en désuétude comme tout Neve Tzedek. Ce n’est qu’en 1983 que Lea Majaro-Mintz, petite fille de Shimon Rokach, entreprend sa rénovation. Elle l’ouvre au public en 1984, cent ans après sa construction. Elle y expose ses sculptures et ses peintures qui représentent généralement des femmes vues d’un point de vue féminin : des femmes mûres, fatiguées, se relaxant, enrobées… Lea Majaro-Mintz a aussi fait de la maison Rokach un musée sur toute la période de fondation de Neve Tzedek. Tableaux, sculptures, points d’histoires sont exposés au rez-de chaussée tandis que le premier étage accueille généralement des événements culturels, des concerts, des conférences. Le visiteur peut aussi y visionner un court film en anglais sur l’édification de Neve Tzedek. La maison prend place au numéro 36 de la rue qui porte le nom de son premier propriétaire : la rue Shimon Rokach. A deux pas de là, sur la même rue, se trouve aussi l’ancienne maison des écrivains, devenue le musée Nahum Gutman.

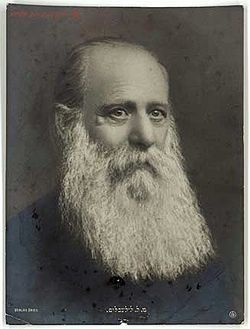

Aharon Chelouche (19 mai 1840 – 7 avril 1920) fut le premier homme à l’origine de l’initiative consistant à faire sortir la population juive, de plus en plus nombreuse, des murailles de Jaffa, ville alors surpeuplée et soumise à des conditions de vie et d’hygiène peu envieuses. D’obédience religieuse, observant, Aharon Chelouche fut le chef de la communauté sépharade de Jaffa au milieu du 19e siècle avant de s’implanter à Neve Tzedek, le premier quartier du futur Tel Aviv.

Aharon Chelouche (19 mai 1840 – 7 avril 1920) fut le premier homme à l’origine de l’initiative consistant à faire sortir la population juive, de plus en plus nombreuse, des murailles de Jaffa, ville alors surpeuplée et soumise à des conditions de vie et d’hygiène peu envieuses. D’obédience religieuse, observant, Aharon Chelouche fut le chef de la communauté sépharade de Jaffa au milieu du 19e siècle avant de s’implanter à Neve Tzedek, le premier quartier du futur Tel Aviv.

Né le 5 octobre 1931, Charles Taylor est philosophe et politologue québécois et professeur au collège Massey de l’université de Toronto et à l’université McGill à Montréal où il enseigne la philosophie et la science politique. Il prend également aujourd’hui une part de plus en plus active dans le monde politique québécois. Sa réflexion philosophique et politique traite des problèmes d’identité et d’intégration ethnique et culturelle au sein d’un espace libéral pluraliste. On peut résumer les principes généraux de sa pensée de la façon suivante.

Né le 5 octobre 1931, Charles Taylor est philosophe et politologue québécois et professeur au collège Massey de l’université de Toronto et à l’université McGill à Montréal où il enseigne la philosophie et la science politique. Il prend également aujourd’hui une part de plus en plus active dans le monde politique québécois. Sa réflexion philosophique et politique traite des problèmes d’identité et d’intégration ethnique et culturelle au sein d’un espace libéral pluraliste. On peut résumer les principes généraux de sa pensée de la façon suivante.

Ce dossier émane d'une recherche universitaire, d'un mini-mémoire sur l'hébreu moderne. Je l'ai rédigé à l'occasion d'un cours d'Astrid Von Busekist et de Catherine Brice sur les identités, les cultures et les nations, en Master de rechercher à Sciences Po. C'est un peu long mais on apprend beaucoup.

Ce dossier émane d'une recherche universitaire, d'un mini-mémoire sur l'hébreu moderne. Je l'ai rédigé à l'occasion d'un cours d'Astrid Von Busekist et de Catherine Brice sur les identités, les cultures et les nations, en Master de rechercher à Sciences Po. C'est un peu long mais on apprend beaucoup. Theodore Herzl, fondateur et propagateur du sionisme politique moderne, ironisait dans son livre L'Etat des Juifs : « Qui de nous sait assez d'hébreu, pour demander en cette langue un billet de chemin de fer? Cela n'existe pas. Et cependant la chose est très simple. Chacun garde sa langue, qui est la chère patrie de sa pensée. » Quinze ans plus tard, l'hébreu était pourtant assez bien implanté parmi la population juive partie construire l'Etat juif. Herzl, grand diplomate et figure charismatique du sionisme, icône même de ce mouvement, faisait cependant ici figure de piètre visionnaire

Theodore Herzl, fondateur et propagateur du sionisme politique moderne, ironisait dans son livre L'Etat des Juifs : « Qui de nous sait assez d'hébreu, pour demander en cette langue un billet de chemin de fer? Cela n'existe pas. Et cependant la chose est très simple. Chacun garde sa langue, qui est la chère patrie de sa pensée. » Quinze ans plus tard, l'hébreu était pourtant assez bien implanté parmi la population juive partie construire l'Etat juif. Herzl, grand diplomate et figure charismatique du sionisme, icône même de ce mouvement, faisait cependant ici figure de piètre visionnaire Eliezer Ben Yehouda, dont la vie fut dévouée à la langue hébraïque, interprétait la légende de la sortie d'Egypte des Hébreux dans la Bible, qui les libéra de leur prétendue détention en esclavage, non plus comme la fidélité de dieu à son alliance mais du fait de la conservation de leur langue, signe indélébile de l'identité nationale, qui les maintînt en tant que peuple, rendant cette libération possible. Il revenait donc à nouveau à la langue de maintenir l'identité du peuple juif et de le muter en nation

Eliezer Ben Yehouda, dont la vie fut dévouée à la langue hébraïque, interprétait la légende de la sortie d'Egypte des Hébreux dans la Bible, qui les libéra de leur prétendue détention en esclavage, non plus comme la fidélité de dieu à son alliance mais du fait de la conservation de leur langue, signe indélébile de l'identité nationale, qui les maintînt en tant que peuple, rendant cette libération possible. Il revenait donc à nouveau à la langue de maintenir l'identité du peuple juif et de le muter en nation Vieille de près de trois millénaires, la langue hébraïque connaissait déjà au dix neuvième siècle plusieurs stades, selon les époques, qu'on désigne aujourd'hui de diverses manières : hébreu biblique et talmudique, hébreu mishnique et post-mishnique

Vieille de près de trois millénaires, la langue hébraïque connaissait déjà au dix neuvième siècle plusieurs stades, selon les époques, qu'on désigne aujourd'hui de diverses manières : hébreu biblique et talmudique, hébreu mishnique et post-mishnique Geiger — le fondateur du judaïsme réformé qui supprima l'hébreu comme langue liturgique au profit de l'allemand —, des Zunz, ou des

Geiger — le fondateur du judaïsme réformé qui supprima l'hébreu comme langue liturgique au profit de l'allemand —, des Zunz, ou des  Graetz, la « Wissenschaft des Judentum » s'oriente vers l'allemand ; en revanche l'émigration vers l'est de ce mouvement de pensée, là où la concentration juive est bien plus forte, et où leur statut n'est pas le même, fait revenir certains « Juifs modernes » à l'hébreu. Ainsi, Nachman Krochmal, par exemple, dans son Guide des égarés de notre temps, insiste sur la grammaire hébraïque, retravaillant sur l'hébreu de la Mishna comme le font aussi alors le Hongrois Salomon Lewisohn et l'Italien Samuel-David Luzzato. Ainsi se développe toute une littérature profane en hébreu : des poèmes de Wessely aux retrouvailles avec le genre historique (même s'il fut plus important en allemand) et à l'invention d'un nouveau genre en hébreu : le roman, dont Abraham Mapou, en 1853, avec L'Amour de Sion, inspiré des Mystères de Paris d'Eugène Sue, devînt le symbole.