Pascal Bruckner, La Tentation de l’innocence, Paris : Grasset & Fasquelle, 1995, Prix médicis de l'essai

La vie est une fête ; reste comme tu es ; dur, dur d’être un adulte ; le bébé est roi ; ne me jugez pas ou je veux être jeune toute ma vie ! Si ces phrases toutes faites sont le fondement de votre vie, votre modèle ou tout simplement celle que vous écrivez à longueur de journée sur votre mur Facebook, alors La Tentation de l’innocence de Pascal Bruckner est le livre qui vous renvoie votre image en plaine tête ! Lisez-le ça vous fera donc du bien !

Après s’être attaqué à différents sujets comme la Mélancoliedémocratique (Seuil, 1990) ou la beauté, dans des essais ou par le biais de romans, comme dans Les voleurs de beauté, une nouvelle fois l’auteur de Lunes de fiel s’attaque à un sujet essentiel pour décrire et comprendre notre société occidentale moderne. Comme dans Le Sanglot de l’Homme blanc, en vrai philosophe Pascal Bruckner perçoit les tendances, les défauts, les contradictions de nos sociétés. Le plus intéressant est de constater que nombre des thèmes développés, écrits entre 1993 et 1995, ont littéralement explosés dans les années 2000. Pascal Bruckner a vu juste, en revanche on ne l’a pas écouté. Bien entendu il n’est pas le seul à avoir abordé le thème de la nouvelle irresponsabilité de l’individu, et il s’appuie avec brio sur d’autres études philosophiques et sociologiques (ses références ont été pour moi une vraie révision des auteurs de pensée politique étudiés à l’université), mais il en fait une très belle synthèse, qui a l’avantage d’être relativement concise, claire et abordable. La simple énumération de certains titres de chapitres vous laissera vous faire une idée de l’orientation du livre et de la critique exposée : 1e partie « Le bébé est-il l’avenir de l’homme ? », chapitre 1er « L’individu vainqueur ou le sacre du roi Poussière », 2e partie « Une soif de persécution », chapitre 4 « L’élection par la souffrance », un chapitre primordial, et 3e partie « La concurrence victimaire », chapitre 6 « l’innocence du bourreau ».

Toutefois on note que l’essentiel est dit dans les quatre premiers chapitres. En philosophe Bruckner amène doucement son sujet dans le premier chapitre en soulignant l’influence de la pensée de Rousseau sur le règne de l’individu (décidément un penseur de l’individu en même temps que de la structure holiste de la société), l’inventeur de l’ « intimité » — notamment à travers deux ouvrages fréquemment cités : Les rêveries du promeneur solitaire et bien sûr Les Confessions —, venant après Saint Augustin, l’inventeur de l’ « intériorité ». L’individu passant du jugement divin, quoiqu’il fasse, au jugement par les autres, par le monde et par l’Histoire. Face à cette difficulté de la modernité, il choisit l’innocence, l’enfance, l’irresponsabilité. Dans un prolongement de la pensée chrétienne, l’individu ne parvient pas à se détacher de l’idée de l’élévation du pauvre, de l’opprimé, érigé en modèle de vertu, en victime enviée. Les développements des quatre premiers chapitres sont brillants et, à mon sens, tout à fait pertinents, c’est pourquoi nous avons choisi d’en citer de nombreux passages (ci-dessous) qui témoigneront mieux que n’importe quel résumé, de la pensée de l’auteur.

Puis le propos se disperse un peu à partir du 5e chapitre, dans la deuxième partie. D’abord parce que celui-ci entend aborder le thème de l’innocence à travers le rapport homme-femme. Or il n’est rien de plus dur que cette relation-là qu’au fond personne n’a jamais maîtrisée et qui est le centre même de toute littérature, voire de tout art, voire de la vie, au moins au niveau individuel. Ceci n’empêche pas Pascal Bruckner d’avoir une analyse fine et élargie. Comme dans le chapitre 4 où la démonstration s’appuie notamment sur des faits juridiques, Pascal Bruckner se fondant notamment mais pas seulement sur l’analyste juridique spécialiste des Etats-Unis Laurent Cohen Tanuggi, le chapitre 5 recourt lui aussi à de nombreuses comparaisons avec l’Amérique du nord et les Etats-Unis, cette « démocratie juridique où le droit limite et encadre l’Etat » tandis que nous vivons dans une « démocratie politique centrée autour de l’Etat » (p.118). Et sans jamais tomber, me semble-t-il, ni dans l’anti-américanisme ni dans l’atlantisme à outrance, l’essayiste souligne la floraison du débat et des mouvements au pays de l’Oncle Sam tout en nous prévenant des dérives survenues que nous ferions mieux d’éviter. Ceci étant, le thème des relations entre les deux sexes étant ce qu’il est, on relève parfois quelques contradictions, même si Bruckner les nuance ; du moins peut-on noter que le propos est moins limpide. De la même façon, les chapitres 6 et 7, qui sont des condensés ou des allongements d’articles publiés dans la revue Esprit en 1993 perturbent un peu le lecteur et, même reliés au thème de l’ensemble de l’ouvrage, l’abordent de façon plus lointaine. Dans la « Concurrence victimaire », la 3e partie, il ne s’agit pas des dernières déclarations de Dieudonné ou de Mouloud Aounit et ses amis du MRAP (rappelons que l’ouvrage date de 1995), mais de la guerre en ex-Yougoslavie, et notamment de la propagande serbe. Sur ce point Pascal Bruckner fut un des intellectuels controversés dénonçant les actions serbes en Bosnie, Croatie, Albanie, etc. Ce sujet n’étant absolument pas notre spécialité, nous l’avons lu avec intérêt, mais moindre connaissance et référence. Enfin, ajoutons-le, le dernier chapitre souffre peut-être de quelques longueurs. Mais le temps ne faisant rien à l’affaire comme dirait Brassens, La Tentation de l’innocence est un livre majeur de réflexion sur des tendances, qui ne sont que des tendances mais qui parcourent les mentalités occidentales contemporaines et qu’on peut constater chaque jour, au travail, dans les journaux, dans nos discussions. Et pour cela Pascal Bruckner conserve toute notre estime, voyant en lui l’un des meilleurs penseurs français de ces dernières années.

Citations (à notre sens tout à fait essentielles):

Citations (à notre sens tout à fait essentielles):

- Dans la première partie « Le bébé est-il l’avenir de l’homme ? », deuxième chapitre : « Le réenchantement du monde », sous-titre : « La cocagne puérile » : p.83 : « Le triomphe du principe de plaisir fut la grande utopie des années 60 et nous vivons encore sur ce rêve. Comment limiter, tempérer cette fantasmagorie puérile qui proclame : tout est possible tout est permis. »

- Dans la première partie « Le bébé est-il l’avenir de l’homme ? », troisième chapitre : « Des adultes tous petits, petits », sous- titre : « Le bon sauvage à domicile », p88 : « L’anticolonialisme et son prolongement le tiers-mondisme se contenteront de renverser cette métaphore [celle du maître et de l’élève qui fut celle du colonialisme de civilisation des « races inférieures » (Jules Ferry)] sans la changer : ils confieront aux jeunes nations du Sud le soin de racheter les métropoles du Nord, ils feront des ex-colonisés le seul avenir spirituel des anciens colonisateurs. En obtenant leur indépendance les premiers offraient à leurs gouvernants d’antan la chance de retrouver leur âme. Il était donc dans l’intérêt de l’Occident matérialiste d’être fait prisonnier par ses propres barbares, de se régénérer dans le berceau de ces cultures qu’ils avaient opprimées. »

- Même partie, même chapitre, sous-titre « Be yourself », p.106 : « Qu’est-ce qu’être adulte, idéalement parlant ? C’est consentir à certains sacrifices, renoncer aux prétentions exorbitantes, apprendre qu’il vaut mieux « vaincre ses désirs plutôt que l’ordre du monde » (Descartes).

[…] Or l’individualisme infantile, à l’inverse, est l’utopie du renoncement au renoncement. Il ne connaît qu’un mot d’ordre : sois ce que tu es de toute éternité. Ne t’embarrasse d’aucun tuteur, d’aucune entrave, évite tout effort inutile qui ne te confirmerait pas dans ton identité avec toi-même, n’écoute que ta singularité. Ne te soucie ni de réforme, ni de progrès ni d’amélioration : cultive et soigne ta subjectivité qui est parfaite du seul fait qu’elle est tienne. Ne résiste à aucune inclination car ton désir est souverain. Tout le monde a des devoirs sauf toi. »

p.109-110, en encadré : « Qu’est-ce que la génération des années 60 ? Celle qui a exalté la jeunesse au point de prendre pour mot d’ordre : ne faites jamais confiance à quelqu’un de plus de trente ans, qui a théorisé le refus de l’autorité et consacré la fin de la puissance paternelle. »

- « Même le gauchisme, à de rares exceptions près, ne fut qu’une manière primesautière de s’engager pour des idées pures sans se soucier des personnes ou des causes. Jongler avec des doctrines extrêmes, des slogans radicaux, convoquer à Paris, à Berlin ou San Francisco ces fantômes qui avaient pour nom Prolétariat, Tiers Monde, Révolution n’étaient pour la plupart du temps qu’un jeu sans gravité ni tragique, une manière épique d’insérer sa petite histoire dans la grande. Et la transition d’ultra-gauchisme au conformisme des années 80 fut moins un reniement qu’une profonde continuité : personne ne fit réellement le deuil d’idéaux soutenus du bout des lèvres. Sous la langue de plomb de l’idéologie, il fallait entendre une autre musique : l’émergence tonitruante de l’individu dans l’univers démocratique. Le « tout politique » n’était qu’une rhétorique d’emprunt pour mieux parler de soi. »

- « Cette vérité qui veut que chaque classe d’âge s’élève sur le meurtre symbolique de la précédente, les garçons et les filles d’aujourd’hui, dans leur majorité, n’ont pu l’éprouver. Pour eux tout fut acquis et non conquis. ».

- 2e partie, Chapitre 4 « L’élection par la souffrance », sous-titre « Le marché de l’affliction », p. 114 : « l’autre pathologie de l’individu contemporain : la tendance à pleurer sur son propre sort. »

[…] survivant à la mort des doctrines révolutionnaires, la victimisation prospère sur leur cadavre, devient folle, change de direction, essaime à travers le corps social à la manière de métastases. »

p. 117 : « Si vous pouvez établir un droit et prouver que vous en êtes privé, alors vous acquérez le statut de victime. » (John Taylor).

Même partie, même chapitre, sous-titre « Nous sommes tous des maudits », p.118 : « nous passons d’un système de responsabilité axé sur la faute, c’est-à-dire sur la désignation d’un responsable, à un système d’indemnisation centré sur le risque et où prime le souci de dédommager les victimes, de rétablir les équilibres rompus. »

p.121 : « Pourquoi tout le monde veut-il être « juif » aujourd’hui et surtout les antisémites ? Pour accéder fantasmatiquement au statut de l’opprimé, parce que nous avons en Europe une vision chrétienne des Juifs qui fait d’eux les crucifiés par excellence. Pour hausser enfin le plus petit conflit au niveau d’une réédition de la lutte contre le nazisme. » Voir sur ce dernier point mon article sur Israël et les intellectuels français.

- p. 123 : « Pourquoi les délinquants se sentiraient-ils coupables de leurs délits quand c’est la nation entière qui rejette tout idée de faute et ne propose que des modèles d’irresponsabilité radieuse ? » (NDLR : Seule une faute est retenue : la faute originelle, au fondement de la civilisation chrétienne).

[…] Comment oublier aussi qu’au moment où la loi Evin a limité le droit de fumer dans les lieux publics ou quand ont été instaurés la ceinture de sécurité dans les voitures, le port obligatoire du casque pour les deux-roues ainsi que le permis à points, tant de bons esprits ont hurlé au retour de l’ordre moral, au totalitarisme insidieux, au pétainisme, pas moins ? »

- p.124 : « Fascisme ! Le grand mot est lâché. Qu’est-ce que le fascisme à l’époque du laxisme infantile ? […] tout ce qui freine ou contrarie le penchant des individus, tout ce qui restreint leurs caprices. Et qui alors n’est pas écrasé, n’est pas en droit de se lamenter ? Pourquoi les citoyens des pays démocratiques veulent-ils absolument se persuader qu’ils vivent dans un Etat totalitaire, que la corruption, la publicité, la censure équivalent ici à l’Ouest aux assassinats et aux tortures ailleurs, bref qu’il n’y a aucune différence entre eux et les martyrs du reste de la planète ? N’est-ce pas prendre à bon compte la pose du résistant sans courir aucun risque ? »

- Sous-titre : « Vers la sainte famille des victimes ? », plus porté sur la pratique juridique de cette irresponsabilité, p.130 : « Dans cette optique, la justice deviendrait à côté de la politique un moyen de réparer les inégalités sociales et le juge se poserait en concurrent direct du législateur. »

- « Parce que historiquement certaines communautés ont été asservies, les individus qui les composent jouiraient donc d’un crédit de méfaits pour l’éternité et auraient droit à l’indulgence des jurys. »

[…] Que reste-t-il de la légalité si elle reconnaît à certains le privilège de l’impunité, si elle devient synonyme de dispense et se transforme en machine à multiplier les droits sans fin et surtout sans contrepartie. »

- Sous-titre : « Une soif de persécution », p.137 : « Par un curieux retournement les heureux et les puissants veulent aussi appartenir à l’aristocratie de la marge. Ils tirent un lustre particulier d’être regardés comme des bannis, ils ne tiennent pas le discours du dominant mais de l’opprimé ».

- Sous-titre : « Le confort dans la défaite », p. 139 : « de tous ses rôles possibles l’individu contemporain tend à n’en retenir qu’un seul : celui du bébé plaintif, calamiteux, grognon. »

- Chapitre 5 : « La nouvelle guerre de sécession », sous-titre : « La dictature femelle », sur le rapport homme-femme vis-à-vis de la responsabilité, se réfère beaucoup au féminisme et à des mouvements outre-Atlantique, p.149 : L’Amérique dispose, de par son magnétisme, d’un don de propagation, d’une capacité d’exporter ses pires travers tout en gardant pour elle ses vertus qui sont immenses. […] les Etats-Unis s’opposent sur ce plan à la France non comme le puritanisme au libertinage mais comme une autre façon de traiter la même passion démocratique, la passion de l’égalité. »

- 3e partie « La Concurrence victimaire », Chapitre 7 « L’arbitraire du cœur », sous-titre « L’image impuissante », p233 : Cinquante ans après Auschwitz, nous entrons dans l’ère du génocide banalisé (pourvu évidemment qu’il touche des peuples « marginaux » au regard de la grande histoire, et pourvu d’agir vite, en quelques mois. »

NDLR : Rappelons que l’auteur écrit en 1995, peu après la guerre en ex-Yougoslavie et surtout juste après le génocide des Tutsis au Rwanda, passé presqu’inaperçu aux yeux du rand public et effectué, justement, en un temps record et sur une population qu’au fond, personne ne connaissait, d’où son propos. Dix ans plus tard néanmoins, bien qu’il ait suscité plus de mobilisation, le génocide mené au Darfour n’a pas été empêché non plus.

- Même partie, même chapitre, sous-titre « Les recalés de l’Histoire », p.265 : « On commet un contresens fondamental en présentant le devoir d’ingérence comme une nouvelle mouture de la volonté coloniale. Ce qui menace de nos jours un certain nombre de nations d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine, ce n’est pas le néo-impérialisme, c’est l’abandon pur et simple. Tout intolérable qu’il fût, le colonialisme manifestait au moins une volonté de propager les Lumières, d’éclairer, de « civiliser ».

- Dans la conclusion, titre : ‘La porte étroite de la révolte’, sous-titre : ‘La déception nécessaire’, p.277 : « La manière dont une guérilla ou un mouvement de libération mènent leur lutte est en général (c’est moi qui souligne) révélatrice du type de société qu’ils instaureront ; nonobstant une marge inévitable de violence et d’immoralité, le choix des moyens est déjà celui des fins. »

On s’en doute, évidemment, la menace iranienne est portée au premier plan et constitue une partie de l’analyse, mais pas seulement, loin de là. En six chapitres, Rubinstein analyse successivement la relation de l’islam avec la guerre, le cas du génocide arménien, la relation de l’Islam avec les nazis en leur temps et aujourd’hui , ainsi que les guerres du pétrole et l’antisémitisme, et bien sûr le cas du génocide nucléaire et la tentation de l’apocalypse avant de finir par essayer de comprendre les fruits de cette haine. On le voit la palette étudiée par l’auteur est très large. Elle l’est avec le professionnalisme, le savoir et l’expérience qui caractérisent ces grands professeurs de Harvard, de Princeton ou des grandes universités américaines. Rubinstein en effet, appartient à cette catégorie d’universitaires, de savants, qui réussissent à passer en revue, et avec précision, les difficultés que rencontrent des sociétés aussi différentes que les Etats-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne et les pays musulmans. Il est très rare de relever un manque de connaissance. A condition évidemment de ne pas rejeter prétentieusement en bloc son analyse, en niant les réalités (ce qui est malheureusement courant), je n’ai relevé qu’un seul raccourci : lorsqu’il aborde (il s’agit de quelques pages mineures seulement, sans conséquence pour sa démonstration) l’opposition chrétienne traditionnelle au sionisme, et ses restes anthropologiques. Il m’a semblé qu’il aurait fallu dire au moins quelques mots du sionisme chrétien qu’on a parfois coutume d’appeler « sionisme de Dieu »[1]. Ceci étant, rien n’est laissé au hasard. Universitaire respecté et consciencieux, chaque propos est étayé par une ou plusieurs notes de référence qui informent le lecteur sur la source de l’affirmation ou bien la complète. Chaque mot est pesé et justifié, aucune accusation n’est faite à l’emporte pièce, Rubinstein mène un travail qui se veut scientifique (même s’il s’agit de sciences sociales et humaines on le sait) et envisage chaque option. Lorsqu’il évoque le programme nucléaire de l’Iran par exemple, l’auteur étudie un à un les rapports remis par les spécialistes de stratégie portés à sa connaissance. Il ne néglige aucun scénario même si, fort de son analyse et c’est là le but de toute étude, il se permet ensuite de souligner les défauts ou manques des uns, et les apports essentiels des autres. Dans son deuxième chapitre, Rubinstein analyse le rôle de l’idéologie islamique dans le génocide arménien. Une prémisse a priori étonnante puisque les massacres de centaines de milliers d’Arméniens à partir de 1915 ont été commis par les Jeunes turcs, nationalistes et laïques. Mais Jihad et génocide nucléaire est à ce titre essentiel pour comprendre, enfin, comment la société islamique, même relativement plus tolérante, de par sa hiérarchie religieuse très inégalitaire, a laissé une empreinte sur la Turquie de la première guerre mondiale, qui a provoqué haine, frustration et ressentiments ouvrant la voie à ces crimes contre l’humanité. Il faut lire aussi ce livre pour mieux connaître le célèbre Hadj Amin al-Husseini, ancien mufti de Jérusalem au temps du mandat britannique, ami d’Hitler et commandant d’une armée de SS bosniaques. Malgré les nombreux commentaires qu’on peut lire sur lui sur internet, seul cet ouvrage donne un regard sur le leader religieux qui permet de tracer, déjà, les lignes d’un mouvement arabiste palestiniste[2] bercé entre la méthode la plus radicale, celle du Cheikh Izz al-Din al-Qassam (dont le nom est aujourd’hui porté par la branche militaire du Hamas) et celle, plus en dents de scie, mais plus manipulatrice, de Hadj Amin al-Husseini. Bien que le mufti soit connu pour son soutien radical au national-socialisme, ce que Rubinstein démontre à nouveau, insistant sur son soutien au génocide juif, il ne cache pas non plus ses doutes et sa conviction initiale, qu’il pourrait venir à bout du sionisme par la voie diplomatique. A aucun moment Richard L. Rubinstein ne se permet la comparaison suivante, mais le comportement et la politique malhonnête du Hadj ne manquent pas de faire penser à un autre leader arabiste palestiniste, qui n’est autre que son neveu, et qui semble avoir appliqué sa méthode avec minutie : Yasser Arafat.

On s’en doute, évidemment, la menace iranienne est portée au premier plan et constitue une partie de l’analyse, mais pas seulement, loin de là. En six chapitres, Rubinstein analyse successivement la relation de l’islam avec la guerre, le cas du génocide arménien, la relation de l’Islam avec les nazis en leur temps et aujourd’hui , ainsi que les guerres du pétrole et l’antisémitisme, et bien sûr le cas du génocide nucléaire et la tentation de l’apocalypse avant de finir par essayer de comprendre les fruits de cette haine. On le voit la palette étudiée par l’auteur est très large. Elle l’est avec le professionnalisme, le savoir et l’expérience qui caractérisent ces grands professeurs de Harvard, de Princeton ou des grandes universités américaines. Rubinstein en effet, appartient à cette catégorie d’universitaires, de savants, qui réussissent à passer en revue, et avec précision, les difficultés que rencontrent des sociétés aussi différentes que les Etats-Unis, l’Angleterre, la France, l’Allemagne et les pays musulmans. Il est très rare de relever un manque de connaissance. A condition évidemment de ne pas rejeter prétentieusement en bloc son analyse, en niant les réalités (ce qui est malheureusement courant), je n’ai relevé qu’un seul raccourci : lorsqu’il aborde (il s’agit de quelques pages mineures seulement, sans conséquence pour sa démonstration) l’opposition chrétienne traditionnelle au sionisme, et ses restes anthropologiques. Il m’a semblé qu’il aurait fallu dire au moins quelques mots du sionisme chrétien qu’on a parfois coutume d’appeler « sionisme de Dieu »[1]. Ceci étant, rien n’est laissé au hasard. Universitaire respecté et consciencieux, chaque propos est étayé par une ou plusieurs notes de référence qui informent le lecteur sur la source de l’affirmation ou bien la complète. Chaque mot est pesé et justifié, aucune accusation n’est faite à l’emporte pièce, Rubinstein mène un travail qui se veut scientifique (même s’il s’agit de sciences sociales et humaines on le sait) et envisage chaque option. Lorsqu’il évoque le programme nucléaire de l’Iran par exemple, l’auteur étudie un à un les rapports remis par les spécialistes de stratégie portés à sa connaissance. Il ne néglige aucun scénario même si, fort de son analyse et c’est là le but de toute étude, il se permet ensuite de souligner les défauts ou manques des uns, et les apports essentiels des autres. Dans son deuxième chapitre, Rubinstein analyse le rôle de l’idéologie islamique dans le génocide arménien. Une prémisse a priori étonnante puisque les massacres de centaines de milliers d’Arméniens à partir de 1915 ont été commis par les Jeunes turcs, nationalistes et laïques. Mais Jihad et génocide nucléaire est à ce titre essentiel pour comprendre, enfin, comment la société islamique, même relativement plus tolérante, de par sa hiérarchie religieuse très inégalitaire, a laissé une empreinte sur la Turquie de la première guerre mondiale, qui a provoqué haine, frustration et ressentiments ouvrant la voie à ces crimes contre l’humanité. Il faut lire aussi ce livre pour mieux connaître le célèbre Hadj Amin al-Husseini, ancien mufti de Jérusalem au temps du mandat britannique, ami d’Hitler et commandant d’une armée de SS bosniaques. Malgré les nombreux commentaires qu’on peut lire sur lui sur internet, seul cet ouvrage donne un regard sur le leader religieux qui permet de tracer, déjà, les lignes d’un mouvement arabiste palestiniste[2] bercé entre la méthode la plus radicale, celle du Cheikh Izz al-Din al-Qassam (dont le nom est aujourd’hui porté par la branche militaire du Hamas) et celle, plus en dents de scie, mais plus manipulatrice, de Hadj Amin al-Husseini. Bien que le mufti soit connu pour son soutien radical au national-socialisme, ce que Rubinstein démontre à nouveau, insistant sur son soutien au génocide juif, il ne cache pas non plus ses doutes et sa conviction initiale, qu’il pourrait venir à bout du sionisme par la voie diplomatique. A aucun moment Richard L. Rubinstein ne se permet la comparaison suivante, mais le comportement et la politique malhonnête du Hadj ne manquent pas de faire penser à un autre leader arabiste palestiniste, qui n’est autre que son neveu, et qui semble avoir appliqué sa méthode avec minutie : Yasser Arafat.

En revanche il faut le mentionner, Parce que je t’aime ressemble plus au scénario d’un film qu’à un livre. Je conçois certes le snobisme intrinsèque à la lecture, c’est un sentiment que ressentent souvent ceux qui ne lisent pas beaucoup, j’ai parfois pu ressentir comme eux et c’est une question qui m’interpelle. Cette façon de mettre son imaginaire par écrit, de raconter sa vie, de raconter des histoires sous des formes et des règles précises, de s’extasier par la manipulation du langage ou par la tenue de certains propos. Ce n’est pas pour rien si la littérature a ses propres règles que les nouveaux courants démontent et refont, puis reprennent et rechangent, et critiquent et admirent. Comme tout art il évolue avec son temps. On le préfère dans le passé, on aime le présent, on aime un mouvement ou on ne l’aime pas, ou alors on ne le comprend pas du tout. Le problème avec ce livre de Musso c’est qu’il ne s’agit pas vraiment de littérature. C’est une histoire, certes, plutôt bonne. Il y a une volonté d’écrire, de jouer avec les mots, avec les courants, avec les idées. Mais il y a trop de lieux communs, trop d’américanismes, trop de précisions non littéraires. C’est un excellent scénario pour un film, on le voit dès le début et c’est ce qui en fait une bonne histoire. Mais il n’y a pas de prouesse littéraire. Tous les sentiments, faits et gestes, sont posés à plat, expliqués comme s’il s’agissait de faire comprendre à l’acteur qui l’interprétera les pensées de l’auteur, la façon dont il veut qu’on joue la scène.

En revanche il faut le mentionner, Parce que je t’aime ressemble plus au scénario d’un film qu’à un livre. Je conçois certes le snobisme intrinsèque à la lecture, c’est un sentiment que ressentent souvent ceux qui ne lisent pas beaucoup, j’ai parfois pu ressentir comme eux et c’est une question qui m’interpelle. Cette façon de mettre son imaginaire par écrit, de raconter sa vie, de raconter des histoires sous des formes et des règles précises, de s’extasier par la manipulation du langage ou par la tenue de certains propos. Ce n’est pas pour rien si la littérature a ses propres règles que les nouveaux courants démontent et refont, puis reprennent et rechangent, et critiquent et admirent. Comme tout art il évolue avec son temps. On le préfère dans le passé, on aime le présent, on aime un mouvement ou on ne l’aime pas, ou alors on ne le comprend pas du tout. Le problème avec ce livre de Musso c’est qu’il ne s’agit pas vraiment de littérature. C’est une histoire, certes, plutôt bonne. Il y a une volonté d’écrire, de jouer avec les mots, avec les courants, avec les idées. Mais il y a trop de lieux communs, trop d’américanismes, trop de précisions non littéraires. C’est un excellent scénario pour un film, on le voit dès le début et c’est ce qui en fait une bonne histoire. Mais il n’y a pas de prouesse littéraire. Tous les sentiments, faits et gestes, sont posés à plat, expliqués comme s’il s’agissait de faire comprendre à l’acteur qui l’interprétera les pensées de l’auteur, la façon dont il veut qu’on joue la scène.

L’histoire est originale et Jean Echenoz qui n’est plus un débutant ni dans l’art du roman ni dans la biographie romanesque nous la raconte bien. On est tout de suite frappé par l’écriture qui coule, à la troisième personne du présent de narration, avec un narrateur qui s’exprime de temps à autre directement avec le lecteur. Le vocabulaire prend parfois un tour scientifique lorsqu’il s’agit de donner quelques détails sur les projets de Gregor mais ce n’est jamais trop complexe et au contraire cela solidifie le texte. Ceci étant bien que courte histoire de 174 pages pas trop serrées, les péripéties de l’histoire se répètent parfois un peu. Ca fait d’ailleurs partie du style de répétition d’Echenoz. C’est la faute de Gregor qui recommence les mêmes erreurs. On voit la fin se profiler un peu facilement certes, encore une fois c’est voulu par l’auteur. Le livre manque aussi d’un peu de romantisme, de sentiment profond, de choc, c’est parfois trop plat. C’est encore la faute de Gregor, retiré, incapable d’exploser. A mon sens ce n’est ni le livre du siècle, ni un livre à retenir comme incontournable ou simplement un chouette livre fortement conseillé, mais c’est un moyen de découvrir une histoire originale sur un homme original d’une façon détendue, dans un style souple, agréable, contribuant à une littérature contemporaine nouvelle.

L’histoire est originale et Jean Echenoz qui n’est plus un débutant ni dans l’art du roman ni dans la biographie romanesque nous la raconte bien. On est tout de suite frappé par l’écriture qui coule, à la troisième personne du présent de narration, avec un narrateur qui s’exprime de temps à autre directement avec le lecteur. Le vocabulaire prend parfois un tour scientifique lorsqu’il s’agit de donner quelques détails sur les projets de Gregor mais ce n’est jamais trop complexe et au contraire cela solidifie le texte. Ceci étant bien que courte histoire de 174 pages pas trop serrées, les péripéties de l’histoire se répètent parfois un peu. Ca fait d’ailleurs partie du style de répétition d’Echenoz. C’est la faute de Gregor qui recommence les mêmes erreurs. On voit la fin se profiler un peu facilement certes, encore une fois c’est voulu par l’auteur. Le livre manque aussi d’un peu de romantisme, de sentiment profond, de choc, c’est parfois trop plat. C’est encore la faute de Gregor, retiré, incapable d’exploser. A mon sens ce n’est ni le livre du siècle, ni un livre à retenir comme incontournable ou simplement un chouette livre fortement conseillé, mais c’est un moyen de découvrir une histoire originale sur un homme original d’une façon détendue, dans un style souple, agréable, contribuant à une littérature contemporaine nouvelle.

Bien que roman, l’histoire se fonde évidemment sur des faits réels et nous livre une monographie d’un cas d’eugénisme à grande échelle. On apprend nombre de détails sur l’organisation du massacre, la volonté nazie d’épargner aux bourreaux (oui les bourreaux !) le choc psychologique représenté par le meurtre de masse

Bien que roman, l’histoire se fonde évidemment sur des faits réels et nous livre une monographie d’un cas d’eugénisme à grande échelle. On apprend nombre de détails sur l’organisation du massacre, la volonté nazie d’épargner aux bourreaux (oui les bourreaux !) le choc psychologique représenté par le meurtre de masse

S’ouvre alors le deuxième propos de l’ouvrage : la réaction de l’Europe. Comme dans Eurabia, Bat Ye’Or souligne le commencement décisif de la percée de l’OCI : le krach pétrolier de 1973 et les pressions qui suivirent. Elle poursuit sa réflexion jusqu’aux événements les plus récents comme l’Union méditerranéenne de Nicolas Sarkozy en 2008 ou les conséquences de la flottille vers Gaza en juin 2010. On souscrit à sa démonstration lorsqu’elle montre que les décisions de l’UE reprennent parfois mot pour mot celles de l’OCI ou que l’Union européenne se couche devant les pressions d’une Organisation qui utilise les populations musulmanes d’Europe dans son combat, les ressources énergétiques de ses pays membres et le poids financier de certains de ceux-ci qui comptent parmi les pays les plus riches de la planète. On souscrit aussi lorsqu’elle souligne le fait que les accords passés entre l’UE et l’OCI sont fondés sur des bases tronquées, pour ne pas dire hypocrites puisque d’une part les demandes et pressions faites par l’OCI pour l’islam en Europe ne trouvent aucune réciprocité en pays d’islam, et puisque d’autre part les concepts utilisés en Europe et en Islam relèvent de significations totalement différentes et souvent opposées comme leurs textes fondateurs le prouvent. Se crée donc un malentendu que Bat Ye’Or dénonce et dont on a du mal à imaginer qu’il soit ignoré par les dirigeants de l’UE. Confirmées par les déclarations de certains hommes ou anciens acteurs politiques, certaines actions sont franchement choquantes et on a même du mal à y croire tellement elles le sont. Ainsi en est-il des accords qu’elle révèle dans Eurabia et qui consistent pour les Européens à accueillir sur leur sol des revendications de l’OCI qui s’assimilent à de véritables ingérences, et ce depuis les années 70, pour deux raisons principales : les ressources énergétiques — pétrole en premier lieu bien entendu — et la cessation du terrorisme islamique sur leur sol et contre leurs intérêts dans le monde. D’autant que la fin du terrorisme sur le sol européen ne fut jamais totale et toujours soumise aux aléas des divers groupes terroristes et des revirements politiques du moment.

S’ouvre alors le deuxième propos de l’ouvrage : la réaction de l’Europe. Comme dans Eurabia, Bat Ye’Or souligne le commencement décisif de la percée de l’OCI : le krach pétrolier de 1973 et les pressions qui suivirent. Elle poursuit sa réflexion jusqu’aux événements les plus récents comme l’Union méditerranéenne de Nicolas Sarkozy en 2008 ou les conséquences de la flottille vers Gaza en juin 2010. On souscrit à sa démonstration lorsqu’elle montre que les décisions de l’UE reprennent parfois mot pour mot celles de l’OCI ou que l’Union européenne se couche devant les pressions d’une Organisation qui utilise les populations musulmanes d’Europe dans son combat, les ressources énergétiques de ses pays membres et le poids financier de certains de ceux-ci qui comptent parmi les pays les plus riches de la planète. On souscrit aussi lorsqu’elle souligne le fait que les accords passés entre l’UE et l’OCI sont fondés sur des bases tronquées, pour ne pas dire hypocrites puisque d’une part les demandes et pressions faites par l’OCI pour l’islam en Europe ne trouvent aucune réciprocité en pays d’islam, et puisque d’autre part les concepts utilisés en Europe et en Islam relèvent de significations totalement différentes et souvent opposées comme leurs textes fondateurs le prouvent. Se crée donc un malentendu que Bat Ye’Or dénonce et dont on a du mal à imaginer qu’il soit ignoré par les dirigeants de l’UE. Confirmées par les déclarations de certains hommes ou anciens acteurs politiques, certaines actions sont franchement choquantes et on a même du mal à y croire tellement elles le sont. Ainsi en est-il des accords qu’elle révèle dans Eurabia et qui consistent pour les Européens à accueillir sur leur sol des revendications de l’OCI qui s’assimilent à de véritables ingérences, et ce depuis les années 70, pour deux raisons principales : les ressources énergétiques — pétrole en premier lieu bien entendu — et la cessation du terrorisme islamique sur leur sol et contre leurs intérêts dans le monde. D’autant que la fin du terrorisme sur le sol européen ne fut jamais totale et toujours soumise aux aléas des divers groupes terroristes et des revirements politiques du moment.

Citations (à notre sens tout à fait essentielles):

Citations (à notre sens tout à fait essentielles):

Rabbi Nahman de Bratslav (1772 – 1810) fut un Rav, un rabbin ou plus exactement un Rebbe, un grand maître de l’histoire du judaïsme et l’un des principaux personnages du hassidisme, un mouvement populaire de renouveau religieux fondé au XVIIIe siècle par Israël Ben Eliézer (1700-1760), mieux connu sous le nom de Baal Shem Tov, en Podolie. Ce mouvement a rapidement essaimé dans toute l’Europe orientale au XIXe siècle, puis partout dans le monde juif au XXe siècle. Un hassid (littéralement un saint ; hassidout = sainteté) est un disciple de ce mouvement. Le hassidisme connut un tel succès qu’il incarne aujourd’hui, dans la plupart des esprits, l’image du Juif traditionnel religieux. Le hassidisme fut pourtant à ses débuts un mouvement contestataire de l’ordre rabbinique en place au sein des communautés juives d’Europe orientale. Sa nature, son fonctionnement, ses rites, l’accent porté sur la prière plus que sur l’étude, l’importance donnée à la joie, sa littérature, et surtout la place prise par le maître, le Tsaddiq (le Juste) — quasi intermédiaire entre Dieu et le Hassid, puisque seule une liaison étroite avec le Tsaddiq permet au hassid de se rapprocher de Dieu, une conception très controversée dans le judaïsme qui ne connaît aucune forme de pape ou de représentant de Dieu sur terre — furent d’abord dénigrées par les Mitnagdim (les opposants) et dépositaires de l’ancienne structure rabbinique, qui les considérèrent comme une secte voire une hérésie. Mais l’histoire en décida autrement. Les deux mouvements s’unirent bientôt dans leur opposition aux Maskilim, les lumières juives. Cette évolution du fait juif plus à l’ouest sauva le hassidisme d’une coupure du reste du judaïsme mais en fit par là même un mouvement devenu très conservateur. Dès les débuts du hassidisme, plusieurs branches se sont créées, elles se distinguent par leurs maîtres de référence et par la ville d’où elles proviennent : les hassidim de Gour par exemple, ceux de Belz, de Bobova, de Klausenbourg-Zanz, de Satmar, de Vizhnits, et évidemment les célèbres hassidim de Loubavitch (ou Habad). Rabbi Nahman de Bratslav lui-même est un descendant direct du Baal Shem Tov, son arrière petit-fils par sa mère. Et par son père il est le petit-fils de Nahman de Horodenka (1680 – 1766), un des premiers maîtres dudit mouvement. Descendant de grands maîtres, de grands Sages du judaïsme, Rabbi Nahman de Bratslav a su, peut-être malgré cette lignée, se faire sa place. On trouve ses disciples aujourd’hui principalement en Israël, et à l’occasion à Ouman, en Ukraine, au début de l’année juive, lorsque des milliers de hassidim se rassemblent pour un pèlerinage autour de sa tombe. On reconnaît les Bratslavim notamment à leur look, tout en blanc, la tête recouverte d’une large kippa, blanche elle aussi, annotée le plus souvent de leur slogan à la mémoire de leur maître : Na Nah Nahma Nahman Meouman. On peut les croiser de temps à autre dans les rues de Tel Aviv, de Ramat Gan, Bne Brak, Petah Tikvah, de Netanya ou de n’importe quelle autre ville d’Israël, toujours en camionnette type L’Agence tous risques — oui vraiment ! —, baffles énormes sur le toit et musique techno et transe — eh oui ! — à plein tubes. On les reconnaît aussi à leur façon plutôt déjantée de danser, et si le cœur nous en dit, on se laisse aller avec eux. En effet Rabbi Nahman a souligné la spiritualité de la danse, cette façon d’échapper à l’univers terrestre et de se rapprocher de dieu. Ceci explique cela.

Rabbi Nahman de Bratslav (1772 – 1810) fut un Rav, un rabbin ou plus exactement un Rebbe, un grand maître de l’histoire du judaïsme et l’un des principaux personnages du hassidisme, un mouvement populaire de renouveau religieux fondé au XVIIIe siècle par Israël Ben Eliézer (1700-1760), mieux connu sous le nom de Baal Shem Tov, en Podolie. Ce mouvement a rapidement essaimé dans toute l’Europe orientale au XIXe siècle, puis partout dans le monde juif au XXe siècle. Un hassid (littéralement un saint ; hassidout = sainteté) est un disciple de ce mouvement. Le hassidisme connut un tel succès qu’il incarne aujourd’hui, dans la plupart des esprits, l’image du Juif traditionnel religieux. Le hassidisme fut pourtant à ses débuts un mouvement contestataire de l’ordre rabbinique en place au sein des communautés juives d’Europe orientale. Sa nature, son fonctionnement, ses rites, l’accent porté sur la prière plus que sur l’étude, l’importance donnée à la joie, sa littérature, et surtout la place prise par le maître, le Tsaddiq (le Juste) — quasi intermédiaire entre Dieu et le Hassid, puisque seule une liaison étroite avec le Tsaddiq permet au hassid de se rapprocher de Dieu, une conception très controversée dans le judaïsme qui ne connaît aucune forme de pape ou de représentant de Dieu sur terre — furent d’abord dénigrées par les Mitnagdim (les opposants) et dépositaires de l’ancienne structure rabbinique, qui les considérèrent comme une secte voire une hérésie. Mais l’histoire en décida autrement. Les deux mouvements s’unirent bientôt dans leur opposition aux Maskilim, les lumières juives. Cette évolution du fait juif plus à l’ouest sauva le hassidisme d’une coupure du reste du judaïsme mais en fit par là même un mouvement devenu très conservateur. Dès les débuts du hassidisme, plusieurs branches se sont créées, elles se distinguent par leurs maîtres de référence et par la ville d’où elles proviennent : les hassidim de Gour par exemple, ceux de Belz, de Bobova, de Klausenbourg-Zanz, de Satmar, de Vizhnits, et évidemment les célèbres hassidim de Loubavitch (ou Habad). Rabbi Nahman de Bratslav lui-même est un descendant direct du Baal Shem Tov, son arrière petit-fils par sa mère. Et par son père il est le petit-fils de Nahman de Horodenka (1680 – 1766), un des premiers maîtres dudit mouvement. Descendant de grands maîtres, de grands Sages du judaïsme, Rabbi Nahman de Bratslav a su, peut-être malgré cette lignée, se faire sa place. On trouve ses disciples aujourd’hui principalement en Israël, et à l’occasion à Ouman, en Ukraine, au début de l’année juive, lorsque des milliers de hassidim se rassemblent pour un pèlerinage autour de sa tombe. On reconnaît les Bratslavim notamment à leur look, tout en blanc, la tête recouverte d’une large kippa, blanche elle aussi, annotée le plus souvent de leur slogan à la mémoire de leur maître : Na Nah Nahma Nahman Meouman. On peut les croiser de temps à autre dans les rues de Tel Aviv, de Ramat Gan, Bne Brak, Petah Tikvah, de Netanya ou de n’importe quelle autre ville d’Israël, toujours en camionnette type L’Agence tous risques — oui vraiment ! —, baffles énormes sur le toit et musique techno et transe — eh oui ! — à plein tubes. On les reconnaît aussi à leur façon plutôt déjantée de danser, et si le cœur nous en dit, on se laisse aller avec eux. En effet Rabbi Nahman a souligné la spiritualité de la danse, cette façon d’échapper à l’univers terrestre et de se rapprocher de dieu. Ceci explique cela.

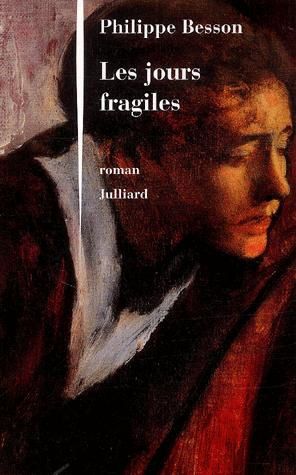

Besson prend la plume ici à la première personne, sous les traits de la sœur, très pieuse, du dévergondé Arthur. La première personne est une forme légère de l’écriture ; ajoutée à la quotidienneté d’un journal, à la confidentialité du diariste, elle fait glisser les mots, qui s’enchaînent, rapidement ! Et heureusement ! On a pas mal enchanté ce livre à se sortie et je ne voudrais pas être trop dur. C’est vrai Gérard Depardieu et Claude Berri en ont acquis les droits pour une adaptation au cinéma mais c’est plus Rimbaud qui intéresse à mon sens. C’est vrai l’exercice est intéressant pour l’auteur, qui réalise sans doute un défi : un journal imaginé sur un des plus grands poètes français, en s’aidant du Arthur Rimbaud de Jacques Lefèvre (Fayard, 2001), du Rimbaud d’Enid Starkie (Flammarion, 1989) et de Passion Rimbaud, l’album d’une vie, de Claude Jeancolas (Textuel, 1998). Mais je crois que la prouesse a plus d’intérêt pour l’auteur, ses fans, et peut-être aussi ceux de Rimbaud, que pour les lecteurs (ceux qui restent), qui eux, pardon de le dire, s’ennuient un peu.

Besson prend la plume ici à la première personne, sous les traits de la sœur, très pieuse, du dévergondé Arthur. La première personne est une forme légère de l’écriture ; ajoutée à la quotidienneté d’un journal, à la confidentialité du diariste, elle fait glisser les mots, qui s’enchaînent, rapidement ! Et heureusement ! On a pas mal enchanté ce livre à se sortie et je ne voudrais pas être trop dur. C’est vrai Gérard Depardieu et Claude Berri en ont acquis les droits pour une adaptation au cinéma mais c’est plus Rimbaud qui intéresse à mon sens. C’est vrai l’exercice est intéressant pour l’auteur, qui réalise sans doute un défi : un journal imaginé sur un des plus grands poètes français, en s’aidant du Arthur Rimbaud de Jacques Lefèvre (Fayard, 2001), du Rimbaud d’Enid Starkie (Flammarion, 1989) et de Passion Rimbaud, l’album d’une vie, de Claude Jeancolas (Textuel, 1998). Mais je crois que la prouesse a plus d’intérêt pour l’auteur, ses fans, et peut-être aussi ceux de Rimbaud, que pour les lecteurs (ceux qui restent), qui eux, pardon de le dire, s’ennuient un peu.